…А живопись — это друг, не предъявляющий повышенных требований, не вовлекающий ни в какие истощающие предприятия. Он может идти рядом даже с самыми медленными и слабыми шагами, держит холст, как ширму, между нами и завистливыми глазами Времени и неизбежным приближением Дряхлости.

…А живопись — это друг, не предъявляющий повышенных требований, не вовлекающий ни в какие истощающие предприятия. Он может идти рядом даже с самыми медленными и слабыми шагами, держит холст, как ширму, между нами и завистливыми глазами Времени и неизбежным приближением Дряхлости.

Счастливы художники ибо они никогда не будут одиноки.

Свет и цвет, мир и надежда – они составят им компанию до конца, или почти до конца их дней.

Уинстон Черчилль

ЖИВОПИСЬ КАК ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ

Живопись как занятие свободного времени

Тем, кому в течение длительного времени приходится нести необычайную ответственность и выполнять широкомасштабные, неординарные задачи, им предлагают множество средств, чтобы уйти от беспокойства, избежать тревог и умственной перенапряжения.

Некоторые рекомендуют физическую нагрузку, другие – отдых. Некоторые предлагают путешествовать, другие – удалиться от мира. Кто-то восхваляет одиночество, а кто-то – участие в празднествах. Несомненно, что все это может иметь определенный смысл в зависимости от темперамента человека. Но элемент, который постоянно присутствует в советах и объединяет их это – Изменение.

Изменение – это ключ для любого замка. Постоянным пользованием и нагрузкой человек может «износить» определенную часть мозга так же, как изнашиваются локти на пиджаке. Но есть разница между живыми клетками мозга и неодушевленными объектами: невозможно починить износившийся рукв, натирая манжеты или плечо пиджака, тогда как нагруженная часть мозга может отдохнуть и укрепиться, но не просто отдыхом, а тем, что человек задействует другие части мозга.

Недостаточно просто выключить свет над основной и привычной сферой интересов, требуется осветить новое поле заинтересованности. Бесполезно говорить усталым «ментальным мускулам», если такое выражение можно использовать,: «Я вам даю хорошенько отдохнуть», « Я пойду прогуляюсь» или «Я лягу и ни о чем не буду думать». Мозг все равно будет занят. Если он взвешивал и отмерял, он и будет продолжать взвешивать и отмерять. Если он беспокоился, он и будет продолжать беспокоиться. И только если к работе будут призваны новые клетки, только если на ментальном горизонте начинают всходить новые звезды, только тогда приходят отдых, свежесть и легкость.

Один талантливый американский психолог сказал: «Беспокойство – это спазм эмоции. Мозг цепко ухватывается за что-то и не хочет отпускать».

Бесполезно спорить с мозгом, находящимся в таком состоянии. При этом, чем сильнее воля, тем более тщетны усилия. Всё, что можно сделать – это мягко, осторожно и не без хитрости ввести в спазм хватки что-то другое. И если это «другое» правильно выбрано, если в этом «другом» действительно присутствует луч интереса, то постепенно, а часто и достаточно быстро, прежний, непомерный захват расслабляется и начинается процесс починки и восстановления.

Таким образом, развитие хобби и новых форм интереса – это вопрос первой важности для человека общественного. Но это не то дело, которое можно осуществить за один день или моментально реализовать волевым усилием. Взращивание других интересов – процесс длительный. И если мы хотим, чтобы живительные плоды были под рукой в момент необходимости, то необходимо внимательно выбрать семена, посадить их в плодотворную почву, прилежно о них заботиться.

Чтобы гарантированно стать по-настоящему счастливым, нужно иметь два или три хобби, и все они должны быть истинными. Нет смысла приступать к чему-то на закате жизни, говоря «Буду интересоваться тем или этим», Такая попытка только увеличит напряжение ментального усилия. Можно получить большие знания по предметам, не связанным с вашими ежедневными занятиями, и тем не менее они будут приносить совсем немного пользы или облегчения. Нет смысла делать то, что вам нравится, вам должно понравиться то, что вы делаете.

Если смотреть широко, то всех людей можно поделить на три класса: тех, кто до смерти израбатываются, кто до смерти беспокоятся и тех кто смертельно скучают. Нет смысла предлагать человеку, занятому физическим трудом, вымотанному после недели пота и напряжения, пойти играть в футбол или бейсбол вечером в субботу. Нет смысла предлагать человеку умственного труда, политику, бизнесмену, который шесть дней работал или беспокоился о серьезных вещах, чтобы он обеспокоился безделицами и мелочами в выходные

Что же в отношении тех несчастных, кто может распоряжаться всем, чем хочет, кто может удовлетворить любой свой каприз, заполучить практически любой объект своего желания – для них новое удовольствие, новая возбуждающая вещь – всего лишь еще одна капля пресыщения. Тщетно они яростно носятся с места на место, пытаясь простым шумом и движением избежать настигающей скуки. Для них путь помощи – в той или иной форме дисциплины.

Также можно сказать, что разумные, прилежные, приносящие пользу люди делятся на два класса: те, для кого работа – это работа, а удовольствие – это удовольствие, и другие – для которых работа и удовольствие — это одно и то же. Первая группа составляет большинство. Но у них есть и свои компенсирующие факторы. Длинный день в офисе или на фабрике несет с собой вознаграждение, не только в виде зарплаты, но и в виде сильного аппетита к удовольствиям, даже в самой простой и скромной форме. Но поистине обласканные Удачей индивиды – это те, кто относится ко второму классу. Их жизнь – естественная гармония. Для них рабочий день всегда заканчивается слишком быстро. Каждый день для них – отпуск, а дни отпуска – принудительное прерывание поглощающих их занятий.

И все же для людей обеих групп очень важно иметь возможность взглянуть на жизнь с другой точки зрения, сменить атмосферу, отвлечься от области, где они в основном прилагают свои усилия. И более того, возможно, что для тех, у кого работа и составляет удовольствие, для них потребность в регулярном полном разрыве с работой наиболее насущна.

Самая обычная форма отвлечения от своих занятий – чтение. В этом огромном и разнообразнейшем поле миллионы людей находят спокойствие ума. Ничто не внушает человеку больше уважения, чем библиотека. «Некоторое количество книг» (а именно так Лорд Морли определял любое количество книг, меньшее пяти тысяч) может дать чувство комфорта и удовлетворенности. Но день, проведенный в библиотеке, даже если она скромных размеров, быстро развеивает эту иллюзию. Вы бродите между полками, берете одну книгу, другую, размышляете об огромном, бесконечно разнообразном складе знаний и мудрости, которое человеческая раса собрала и хранит, и гордость, даже в своей самой малой и безобидной форме, изгоняется из сердце чувством благоговейного трепета, окрашенного грустью. Вы обозреваете массивные боевые порядки мудрецов, святых, историков, ученых, поэтов и философов, которые вы никогда не сможете восхититься богатствами, которые они оставили, тем более не сможете насладиться – и краткосрочность нашего пребывания на земле подавляет ум и дух.

Задумайтесь о всех прекрасных историях, которые были рассказаны, и самым замечательным образом, а вы о них никогда не узнаете. Подумайте о всех глубоких исследованиях вопросов огромной важности и последствий, за которыми вам не суждено проследить. Подумайте о всех просветляющих и будоражащих идеях, которые вам не суждено разделить. Подумайте о всех огромных трудах, которые были проведены, чтобы быть у вас на службе, но плоды которых вы никогда не пожнете. И именно из этой меланхолии приходит спокойствие. Горькая сладость почтительного отчаяния тает и превращается в приятное ощущение принудительного отказа. И от этого ощущения мы можем с усилившейся жаждой кинуться к более легким наслаждениям жизни.

«Что же мне делать со всеми моими книгами? ». Отрезвляющий ответ – «Читайте их».

А если не можете прочесть, то держите их в руках, рассматривайте их, знакомьтесь с ними, пусть они раскрываются на случайных страницах. Читайте их с первого предложения, на которое упадет ваш взгляд. Затем переходите к любому другому. Путешествуйте по ним первооткрывателем, делайте вылазки в еще неведанные моря. Сами расставляйте их обратно на полки. Переставляйте их в своем порядке. И даже если вы не будете знать, что в них, по крайней мере, вы будете знать – что они такое. Если они не могут стать вашими друзьями, пусть они станут вашими знакомыми. Если они не могут войти в круг вашей жизни, не отказывайте им по крайней мере в приветственном кивке.

Не нужно читать слишком много хороших книг в юности. Это ошибка. Один человек однажды сказал мне, что он прочитал все стоящие книги. Перекрестные вопросы подтвердили, что он прочел очень много, но все книги оставили только поверхностное впечатление. Сколько из них он понял? Сколько из них вошли в его образ мысли? Сколько из них прошли через наковальню его ума, чтобы стать в ряд блестящего оружия, которым он готов воспользоваться?

Досадно прочитать книгу слишком рано. Первое впечатление – именно оно идет в зачет, и если оно лишь поверхностное, то может статься, что оно таким и останется. Более позднее, второе прочтение может уже упасть на почву, огрубленную преждевременным контактом с книгой. Молодым людям надо быть аккуратным в их чтение, также как старики должны быть осторожны в том, что они едят. Не нужно употреблять слишком много. И важно хорошо пережевывать.

Поскольку именно Перемена, Изменение является основным элементом в отвлечении любого рода, то чтение на языке отличном, от основного рабочего языка будет естественным образом наиболее освежающим отдыхом. Владение вторым языком – это очень разумное преимущество, даже если вы знаете этот язык только на уровне, который позволяет читать с удовольствием. Наши специалисты в образовании часто стремятся обучить детей слишком большому количеству разных языков, и дети никогда не продвигаются глубоко ни в одном из них, чтобы получить какую-нибудь пользу или наслаждение от их изучения. Мальчик выучит достаточно латыни, чтобы возненавидеть её, греческого – достаточно, чтобы пройти экзамен, французского — чтобы только добраться от Кале до Парижа, немецкого – чтобы показать диплом, испанского или итальянского – чтобы отличить один от другого, но ни одного достаточно глубоко, чтобы воспользоваться благом доступа ко второй литературе. Выбирайте тщательно, выбирайте мудро и выберите один язык. Сконцентрируйтесь на нем. Не удовлетворяйтесь, пока не сможете читать на этом языке с настоящим удовольствием. Процесс чтения для удовольствия на другом языке дает отдых ментальным мышцам, оживляет мозг отличной последовательностью и нагруженностью идей. Сама форма речи возбуждает активность в других клетках мозга, освобождая от усталости и в самой эффективной манере те клетки, которые находятся в постоянном обыденном использовании. Можно представить, что если человек зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе, то ему будет в удовольствие играть на скрипке ради развлечения. И так же и с чтением на иностранном языке.

Но чтение и любовь к книгам в любой форме имеют один серьезный недостаток: они слишком сходны с обычной дневной деятельностью человека интеллектуального труда, чтобы предоставить элемент Перемены и контраст, которые являются основным компонентом настоящего отдыха.

Чтобы восстановить психическое равновесие мы должны начать использовать те части мозга, которые направляют и глаз и руку. Множество людей нашли огромные преимущества в занятии для удовольствия каким-то рукоделием. Плотничество, химия, переплетение книг, даже кладка кирпича – если человек находит в этом интерес и приобретает навык – могут дать настоящее освобождение перегруженному мозгу. Но наилучшее из всех и наилегчайшее для начала – это рисование и живопись во всех их формах. Я считаю, что мне очень повезло, что так поздно в жизни я получил возможность развить этот новый вкус и времяпрепровождение. Живопись пришла ко мне на спасение в один из самых трудных периодов жизни, и на следующих страницах я постараюсь выразить благодарность, которую чувствую.

Живопись – это компаньон, с кем можно провести большую часть своего жизненного путешествия.

Её не касается возраст, ни тлен привычки

Она бесконечно разнообразна.

Один за одним отпадают более требовательные к физическим силам виды спорта и игры. Исключительное напряжение приобретается только через промежутки еще более выраженной и длительной усталости. Мышцы могут расслабиться, а ноги и руки замедлиться, нерв молодости и мужественности может стать менее надежным.

А живопись — это друг, не предъявляющий повышенных требований, не вовлекающий ни в какие истощающие предприятия. Он может идти рядом даже с самыми медленными и слабыми шагами, держит холст, как ширму, между нами и завистливыми глазами Времени и неизбежным приближением Дряхлости.

Счастливы художники ибо они никогда не будут одиноки.

Свет и цвет, мир и надежда – они составят им компанию до конца, или почти до конца их дней.

Часть 2

Вторая часть получилась неожиданно короткой, но она про самое важное качество художника — Наглость. Мне захотелось слово Audacity перевести именно как Наглость, хотя это и Дерзость, и Смелость, и Отвага. Но мне кажется, что здесь именно про «второе счастье».

Достичь сорока лет и никогда не держать в руках кисти и не играть с карандашом, рассматривать зрелым взглядом создание картины любого рода как загадку и чудо, стоять с раскрытым ртом перед рисунком мелками на тротуаре, а затем вдруг обнаружить себя погруженным в самый центр нового и очень интенсивного интереса. Начать взаимодействовать с красками, палитрами и холстами и не терять дух от результата этой деятельности – это потрясающий и обогащающий опыт. Я надеюсь, что и другие смогут его разделить. Я буду рад, если эти строчки побудят других провести эксперимент, который я провожу, а некоторые, может быть, даже обнаружат, что их одарили поглощающим новым, приносящим радость развлечением, которое ни в коем случае не является жестоким или приносящим вред человеку или животному.

Я надеюсь, что это достаточно скромная цель: поскольку нет другого предмета, где я бы был настолько смиренен и в то же время настолько естественен в своем порыве. Я не берусь объяснить, как рисовать, но только как получать от этого удовольствие. Не обращайте на эти попытки снисходительный взгляд критического неделания. Купите коробку с красками и попробуйте. Если вам требуется что-то, чтобы занять свой досуг или отвлечь ваш ум от ежедневной рутины, расцветить ваши выходные, не будьте готовы слишком быстро поверить, что в живописи вы это не найдете. Даже в почтенном возрасте сорока лет! Такая жалость волочиться и ковылять через свое свободное время, занимая его гольфом и бриджем, бесцельной ерундой, слоняться без дела, переминаться с ноги на ногу, недоумевая – «чем же, боже ты мой, заняться?» ( что, возможно, и есть судьба некоторых несчастных), когда всё это время, если бы вы только знали, у вас прямо под рукой есть прекрасный новый мир мысли и ремесла, сад, залитый солнцем, светящийся красками, и ключ к этому всему у вас в кармане. Недорогая независимость, мобильный и вечный аппарат удовольствия, новая пища и упражнение для мозга, старые гармонии и симметрии на совершенно новом языке, интерес, добавленный к каждой обыденной сцене, занятие для каждой свободной минуты, непрекращающееся путешествие в чарующие открытия – вот они, прекрасные призы. Убедитесь, что вы их получите. В конце концов, если вы попытаетесь, и попытка не удастся, вреда никакого причинено не будет. Всё, что не будет использовано в вашей студии, можно передать детям. В конце концов, у вас всегда остается вариант выйти на воздух, убить какое-нибудь животное, унизить какого-нибудь соперника на поле для гольфа или обобрать кого-нибудь из друзей за зеленым игральным столом. В любом случае хуже вам от этого опыта не станет. Фактически, вы можете от этого опыта только выиграть. После него вы уже несоменно будете знать, что охота, гольф… и есть то, чем вам предназначено заниматься в часы отдыха.

А если же напротив у вас есть склонность, пусть и в поздних годах жизни, познакомиться с чуждой сферой необъятных размеров, тогда будьте уверены, что первое нужное вам качество — это Наглость. Нет времени для размеренного подхода. Два года уроков рисунка, три года копирования гравюр, пять лет копирования гипсовых бюстов – оставьте все это молодым. Они могут это вынести. И основательный фундамент — это для тех, кто, услышав зов призвания в начале своих дней, может посвятить живописи всю свою жизнь. Правда и красота линии и формы, которые малым прикосновением или изгибом кисти настоящий художник передает каждой детали своего рисунка, должны основываться на длинном, тяжелом, упорном ученичестве и практике, настолько привычной, что она становится инстинктивной. Нам же не надо быть слишком амбициозными. Мы не можем стремиться к шедеврам. Мы вполне удовольствуемся радостью от разбирания коробки с красками. А для этого Наглость – единственный пропуск.

Поделюсь своим собственным опытом. Когда я ушел из Адмиралтейства в конце мая 1915 года, я всё ещё оставался членом Кабинета и Военного Совета. В этом положении я знал всё и не мог сделать ничего. Переход от ежедневной интенсивной руководящей работы в Адмиралтействе к ничтожно малым обязанностям советника заставил меня задыхаться. Как морское животное, выловленное из глубин, или ныряльщик, которого слишком быстро подняли наверх, мои вены грозили взорваться от падения давления. Мое беспокойство было огромно и у меня не было никаких средств снять его. У меня были точки зрения неистовой силы и у меня было очень мало влияния, чтобы дать им какое-то применение. Мне приходилось наблюдать неудачное разбрасывание великими возможностями и слабосильное исполнение планов, которые я выпускал в жизнь и в которые верил всем сердцем. У меня оказалось в распоряжении огромное количество часов совершенно ненужного мне свободного времени, в течение которых я размышлял об устрашающем развертывании Войны. В тот момент, когда каждый фибр моего существа горел жаждой действия, я был принужден оставаться зрителем трагедии, которого с жестокостью поместили в первый ряд. Именно тогда Муза Живописи пришла мне на выручку – из милосердия, а может быть из духа рыцарства, поскольку, в конце концов, она не имела ко мне никакого отношения – и сказала: «Может быть эти игрушки тебе как-то пригодятся? Некоторых они забавляют».

Эксперименты в какое-то воскресенье за городом с детским набором красок заставили меня раздобыть на следующее утро полный комплект необходимый для рисования маслом.

Купив краски, мольберт и холст, следующим шагом было – НАЧАТЬ. Но какой же это огромный шаг! Палитра поблескивала бусинами краски, чистый и белый стоял холст, пустая кисть спокойно и нерешительно висела, тяжело наполненная своей участью. Мои руки казались скованными молчаливым вето. Но, в конце концов, небо в этот день было безусловно голубым, при этом нежно голубым. Не было никакого сомнения, что на верхнюю часть холста нужно нанести синюю краску, смешанную с белой. Не требовалось художественного обучения, чтобы понять это. Это начальная точка, открытая всем. Итак, я смешал немножко синей краски на палитре совсем маленькой кистью и с бесконечной осторожностью нанес мазок величиной с фасолину на оскорбленный белоснежный щит. Это был вызов, намеренный вызов, но настолько подавленный, колеблющийся, почти оцепеневший, что он не заслуживал никакого ответа. В этот момент с подъездной дорожки послышался громкий приближающийся звук автомобиля. Из машины легко и быстро вышла никто другой, как одаренная жена сэра Джона Лавери. «Рисуешь! И что же тебя заставляет колебаться? Дай кисть! Большую!» Окунула её в скипидар, удар в синюю, в белую краски, невероятный взмах по палитре (после этого она уже не выглядела чистой) и затем несколько больших, яростных ударов и разрезов голубым по абсолютно съёжившемуся холсту. Любой бы увидел, что холст ответить не мог. Никакое бедствие не отомстит за весёлое оскорбление. Холст ухмылялся в беспомощности передо мной. Чары развеялись. Тошнотворный комплекс исчез. Я схватил самую большую кисть и набросился на свою жертву с яростью берсерка. Я никогда больше не чувствовал трепета перед холстом.

Каждому известно чувства, которые испытываешь, когда стоишь, дрожа, на трамплине, шок, когда подкравшийся сзади друговраг сталкивает тебя в воду, и пылающий свет, который трепещет внутри, когда ты выныриваешь, совершенно без воздуха после погружения.

Такое начало – с Наглостью, или если вас просто сбросят в середину процесса – это уже большая часть искусства рисования. Но в нем кроется и еще больше

Часть 3

Рисовать маслом

Достаточно трудно

Но насколько же это более красиво,

Чем рисунок акварелью

(La peinture a l’huile

Est bien difficile,

Mais c’est beaucoup plus bleau

Que la peinture a l’eau)

Ни одного слова пренебрежения в адрес акварели. Но нет ничего, что сравнилось бы с маслом. В вашем распоряжении оказывается средство, которое предлагает настоящую силу, если вы можете освоить, как им пользоваться. Более того, при работе маслом гораздо пройти дальше, чем при работе с акварелью. Прежде всего, вы можете гораздо легче поправить ошибки. Взмах палитрового ножа «снимает» кровь и слезы утра с холста и позволяет начать заново, да и холст гораздо лучше подходит для впечатлений о прошлом. Во-вторых, вы можете работать с задачей с любого направления. Вам не нужно выстраивать ряд, отталкиваясь от белого цвета бумаги и дальше – к вашим самым темным тонам (Прим переводчика – именно такой способ традиционен при работе с акварелью). Вы можете наносить мазки в том месте холста, где пожелаете. Хотите – начинайте с умеренной центральной композиции средних тонов, а затем, когда наступит нужный вам психологический момент, уходите в экстремумы света и тени. Наконец, сама краска – какое же это прекрасное вещество само по себе (если оно вам не мстит(?)). Вы можете выстраивать его слой за слоем, если вам нравится. Вы можете продолжать экспериментировать. Или вы можете поменять свой план, чтобы отвечать ограничениям по времени или требованиям погоды. И всегда помните, что вы можете вообще всё соскрести.

Просто наносить краски – уже огромное удовольствие. На цвета приятно смотреть, а как приятно их выдавливать из тюбика. Сравнивать их, как бы грубо это не получалось, с тем, что вы видите – это завораживающее, абсолютно поглощающее действо. Попробуйте, если вы никогда это не пробовали – прежде чем умрете. По мере того, как вы медленно уходите от трудностей выбора правильного цвета и накладывания их в правильном месте единственным правильным способом, вам открываются гораздо более широкие аспекты для размышления. Вы начинаете, например, видеть, что рисовать картину – это сравнимо со сражение в битве, а попытка нарисовать картину, я полагаю, — этот как пытаться сражаться в битве. И это даже более интересно, чем победить в этой битве. Но принцип – тот же самый. Перед вами встают такие же проблемы, как и при разворачивании длинного, обоснованного, переплетающегося спора. Это проект, где некоторые или бессчётное количество частей связаны единством концепции. И мы думаем, хотя я и не могу этого утверждать, что рисование прекрасной картины должно требовать интеллекта определенно большого масштаба. Должна присутствовать возможность охватить весь вид, где будет и начало и конец процесса, целое и каждая его часть, как одно мгновенное впечатление, цепко и неустанно удерживаемое мозгом. Когда мы рассматриваем большие картины Тернера (холст измеряется ярдами и в длину и в высоту) и видим, что они целиком сделаны как единое действо, и представляют собой одну единственную секунду времени, и что это бессчётное количество деталей, какими бы маленькими, далёкими, вторичной важности они ни были, всё это представлено естественно и в настоящих пропорциях и взаимоотношениях, без усилий, без ошибок, в такие моменты мы чувствуем, что присутствуем при проявлении интеллекта, равного по качеству и интенсивности самым великим достижениям на военном поприще, расследования запутанного преступления или научного или философского размышления.

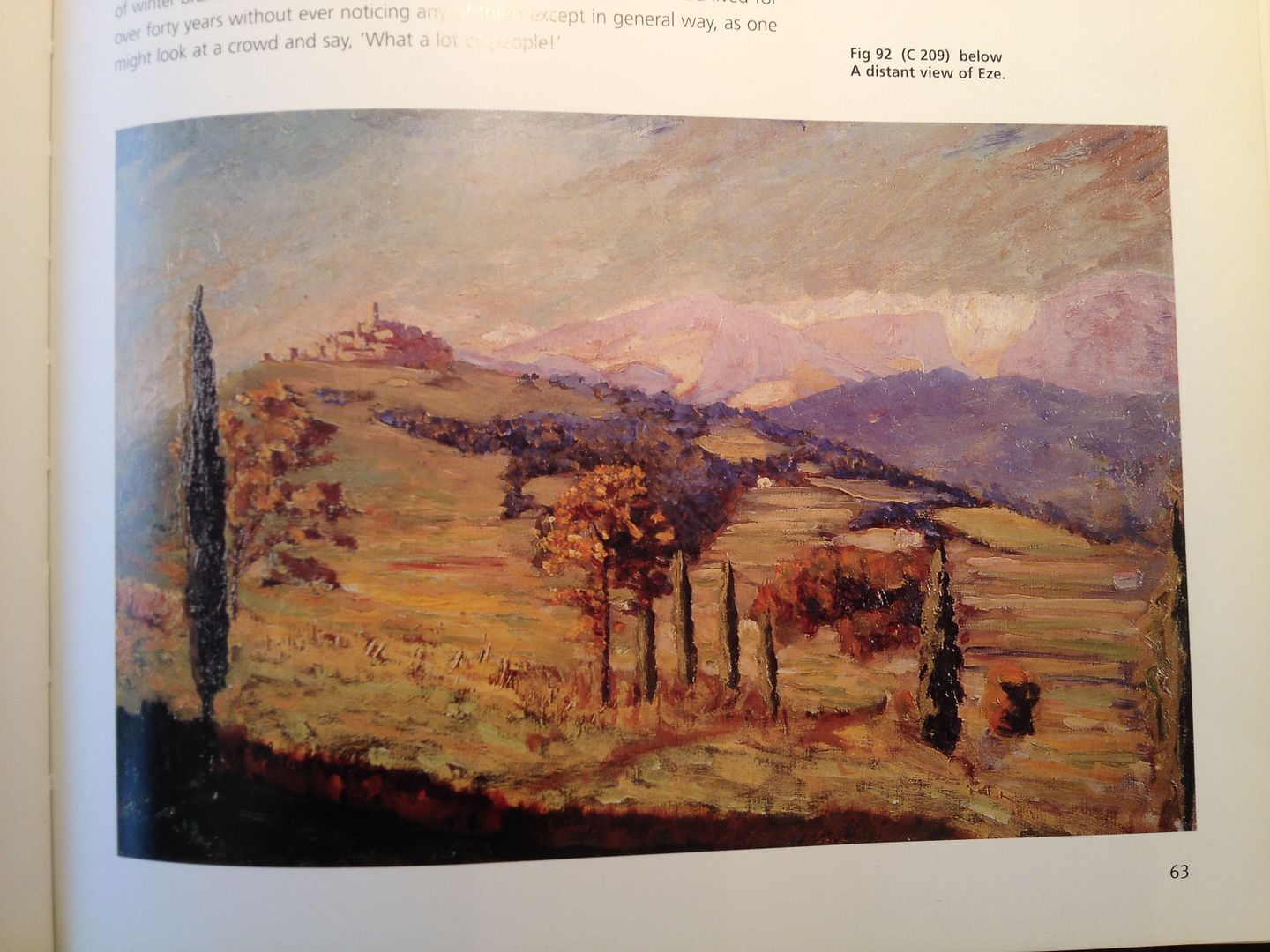

В любой баталии от Главнокомандующего требуются обычно две вещи: составить хороший план для действий его армии и, во-вторых, иметь сильный резерв. Обе эти вещи обязательны и для художника. Чтобы составить план, требуется рекогносцировка местности, где предполагается вести бой. Поля, горы, реки, мосты, деревья, цветы и атмосфера этой местности – всё требует и сторицей воздает внимательное наблюдение с особой точки зрения. Вы будете удивлены, когда обнаружите, сколько же много отдельных элементов в ландшафте, и в каждом, составляющем его объекте, элементов, которых вы раньше не замечали. И это колоссальное новое удовольствие и интерес, которым пропитана каждая прогулка или поездка. Так много цветов намешаны на склоне холма, каждый отличается в тени и на солнце; такие переливающиеся отражения в луже, каждое на чуточку приглушеннее по тону, чем то, что они повторяют; такие приятные света скользят или просеребривают поверхность или очертания; все утонченно-нежно расцвечено– розовым, оранжевым, зеленым или фиолетовым. Я обнаружил, что гуляя, примечаю, уже инстинктивно, оттенки и характер листа, туманные, бордовые оттенки гор, изящное кружево зимних ветвей, мутные, неяркие силуэты дальнего горизонта. И я прожил больше сорока лет, едва обращая внимание на них и то только в обобщенном виде, также как вы можете посмотреть на толпу и сказать: «Вот это куча народу!»

Я считаю, что усилившееся чувство наблюдения Природы — это он из основных удовольствий, которые я получил благодаря попыткам рисовать. Несомненно, множество людей, любящих искусство, приобрели это чувство в высокой степени и без практики рисования. Но я полагаю, что ничто не поможет вам приобрести навык наблюдения так быстро и так основательно, чем столкновение лицом к лицу с трудностью представления наблюдаемой вещи. И имейте в виду, если вы наблюдаете с тщательностью и аккуратностью, и если вы с приемлемым соответствием запечатлеваете то, что увидели, результат следует на холст с потрясающей послушностью Даже если всего лишь четыре или пять основных черт вами ухвачены и по настоящему перенесены, они уже сами по себе будут нести неудачу или почти удачу. Ответь правильно на пять больших вопросов из сотни в экзаменационной работе, и, да, вы возможно не выиграете приз, но, тем не менее, вы не зря потрудитесь.

Но для того, чтобы реализовать свой план, генерал должен не только знать местность боя, он также должен изучить достижения великих капитанов прошлого. Он должен провести сравнение собранных им на поле наблюдений с тем, как обращались с подобными случаями знаменитые правители. И в этот момент галереи Европы приобретают новый и, по крайней мере для меня, яростно-практический интерес.

«Ах, вот как он, оказывается, рисовал катаракту»

«Точно! И я увидел тот же самый свет в водопаде на прошлой неделе…» И так далее.

Вы видите ту же самую трудность, с которой вы сражались вчера, и вы видите, как легко её преодолел великий или даже умелый художник. Не только улучшилась и развилась ваша способность наблюдать Природу, но и вы смотрите на шедевры искусства анализирующим и понимающим взглядом.

Целый мир открывается с его богатствами. Самые простые объекты приобретают красоту. Каждый сад становится неисчислимым количеством завораживающих задач. Каждая местность, каждый район, всё рассказывает собственную историю. А сколько местностей, отличающихся друг от друга неисчислимым образом, и каждая представляет прелестные изменения цвета, света, формы и четкости. Очевидно, что в таком случае, вооружившись палитрой, вы не можете скучать, вам всегда будет что делать, у вас никогда не окажется «несколько свободных дней». Боже мой! Здесь столько всего, чем можно восхищаться, и так мало времени, чтобы увидеть всё это. Впервые вы начнете завидовать Мафусаилу. Нет сомнений, он весьма посредственно распорядился своими возможностями.

Но то, в чем великие полководцы преуспели – это использование и сбережение своего резерва. В конце концов, когда в бой введены последние запасные полки, роль полководца сыграна. Если это не выиграло бой, ничего больше не сможет это сделать. События должны быть пущены на угоду случая и целиком отданы сражающимся войскам. А они, в отсутствие высшего командования, склонны сбиваться в досадную путаницу, создавать бардак без какого-либо порядка или плана и, как следствие, без эффекта. И в таком случае массы уже в расчет не берутся. Самые большие кисти, самые яркие цвета уже не могут создать впечатление. Живописное поле битвы становится морем грязи, и его с жалостью прикрывает туман войны. Очевидно, что здесь потерпели серьезное поражение. И хотя Генерал, как он иногда поступает, ныряет в битву сам и возвращается опороченный, он не сможет вернуть этот день.

В живописи резерв состоит в Пропорции или Соотношении. Именно здесь искусство живописца идет по дороге самых величайших гармоний. С одной стороны палитры белый, с другой — черный. И ни один не используют в чистом виде. И между этими жесткими пределами лежит любое действие, вся сила, которую вы примените в битве, будет произведена здесь. Черный и белый, противопоставленные сами по себе, не производят большого впечатления, и все же они – предел того, что вы можете сделать в чистом контрасте. Удивительно, особенно после того как вы пытались и часто у вас не получалось, видеть, как истинный художник может легко и уверенно воспроизводить каждый эффект света и тени, солнечного луча и затемнённости, удаленности или приближенности, просто справедливо отражая отношения между разными планами и поверхностями, с которыми он работает. Мы думаем, что это основано на чувстве пропорции, которое безусловно натренировано практикой, но всё же в своей сути есть холодное проявление ментальной силы и мощи. Мы считаем, что тот же самый разум, чей взор может справедливо оглядеть, и оценить, и описать цвета по натстоящему великой картины одним взором, в одной вспышке одновременного и единого понимания, будет также, после определенного знакомства с особыми техниками, способен проявиться в любой другой высокой деятельности человеческого интеллекта. В отношении великих итальянцев это утверждение особенно правдиво.

Я описал всё таким образом, чтобы показать, насколько разнообразны удовольствия, которые могут получить те, кто вступает на пусть живописи с мыслью и надеждой. Насколько богаче станет их ежедневное зрение, насколько усилится их независимость, насколько более счастливым станет их досуг. Чувствуете ли вы, что вашу душу радует концепция размышления над гармониями, или ваш ум заинтересовался аспектом больших задач, или же вам нравится идея попробовать найти удовольствие в наблюдении и изображении тех прекрасных вещей, которые вы видите — простор для возможностей ограничивается только краткостью жизни. Каждый день вы можете совершать прогресс, каждый шаг может быть плодотворным. И все же они будут выкладываться перед вами во всё удлиняющуюся, всё поднимающуюся, все улучшающуюся тропинку. И вы знаете, что никогда не дойдете до конца путешествия. Но это настолько далеко от того, чтобы разочаровывать, это только добавляет радость и великолепие восхождению.

Попробуйте живопись, прежде чем станет слишком поздно, и прежде чем вы меня поднимите на смех. Попробуйте её, пока у вас есть время, чтобы преодолеть первичные трудности. Изучите достаточное количество её языка, чтобы открыть эту новую сферу литературы. Высадите сад, в котором вы будете сидеть, когда дни, пригодные для копания, закончатся. Этот сад может быть и совсем небольшим, но вы будете видеть, как он растет. Год за годом он будет цвести и приносить плоды. Год за годом вы будете его возделывать всё лучше и лучше. Сорняки будут удалены. Плодовые деревья будут подрезаны и приобретут нужную вам форму. Цветы будут цвести во всё более прекрасных комбинациях. В нем будет светить солнце даже зимой, в нем будет прохлада и игра теней на тропинке в яркие дни июня.

Я должен сказать, что я люблю яркие цвета. Я согласен с Рёскиным (John Ruskin) в его осуждении школы живописи, которая «ест карандаш и мел и уверяет всех, что они лучше и чище, чем клубника и сливы». Я не буду притворяться, что я могу остаться беспристратсным в отношении цвета. Я радуюсь ярким цветам, и мне искренне жаль бедные коричневые цвета. Когда я доберусь до небес, я намерен провести значительную долю моего первого миллиона лет, рисуя, и таким образом добраться всё же до самой сути этого предмета. И тогда мне потребуется еще более живая палитра, чем та, которой я располагаю здесь, внизу. Я рассчитываю, что оранжевый и алый будут самыми тёмными, самыми скучными цветами на ней, а помимо них там будет целая серия прекрасных новых цветов, которые будут радостью для небесного глаза.

Часть 4

Случай привел меня одной осенью в уединенный уголок на Лазурном берегу, между Марселем и Тулоном, и там я сошелся с одним или двумя художниками, которые радостно исследовали методы современной французской школы. Они были учениками Сезанна. Они рассматривали Природу, как массу мерцающего света, в котором формы и поверхности сравнительно неважны, и на самом деле даже едва видны, но которые светятся и сияют прекрасными гармониями и контрастами цветов. Естественно, вдруг вступить в контакт с этим тотально другим способом смотреть на вещи оказалось для меня крайне интересным . До этого я рисовал море плоским, с длинными, плавными мазками смешанного пигмента, где нюансы цвета варьировались лишь на чуть. Теперь я должен пытаться представить его неисчислимыми маленькими отдельными карамелеобразными точками и мазками цвета, часто – чистого цвета, так, что это выглядит скорее как мозаичная набережная, чем марина. И это звучит странно. И всё же не спешите отвергнуть этот метод. Отойдите назад на несколько ярдов и наблюдайте результат. Каждая из этих маленьких точек цвета теперь играет свою роль в общем эффекте. Индивидуально невидимые, они устанавливают сильное свечение, которое глаз осознаёт, не определяя причину такого излучения. Посмотрите на голубой цвет Средиземного поря. Как вы можете описать и зафиксировать его? Конечно же вы не сможете это сделать никаким цветом, который когда-либо был произведен. Единственный способ симулировать эту светящуюся интенсивность голубого — это множеством малюсеньких точек разнообразных цветов, все в истинном отношении к остальным частям схемы. Трудно? Завораживающе!

Природа предстает глазу посредством этих индивидуальным точек света, каждая из которых издает вибрации, соответствующие её цвету. Искристость всей картины должна, таким образом зависеть, частично от частоты, с которой эти точки встречаются на конкретном участке холста, и частично от их отношения друг к другу.

Рёскин (Ruskin) в своей книге Элементы Рисования (Elements of Drawing), из которой я уже цитировал, говорит: «Вы не найдете в самых больших картинах Тёрнера, длиной шесть или семь футов и в четыре или пять футов высоты, вы не найдете ни одного участка цвета, больше чем пшеничное зерно, чтобы он не был градирован». Но градации Тёрнера отличаются от современной французской школы тем, что они мягко и почти неощутимо развиваются одна из другой вместо того, чтобы быть телесно и даже грубо разделенными. И кисть Тёрнера следует форме объектов, которые она изображает, тогда как наши французские друзья часто кажется гордятся тем, что кисть противостоит изображаемому объекту. Например, они предпочтут нарисовать море мазками вверх и вниз, чем горизонтальными, или ствол дерева – справа налево, чем вверх и вниз. Я так полагаю, что корень этого в том, что они влюблены в свои теории и жертвуют правдой, чтобы продемонстрировать верность и восхищение.

Но, безусловно, мы в долгу перед теми, кто так поразительно оживили, очистили и осветили современную пейзажную живопись. Разве Мане и Моне, Сезанн и Матисс не оказали живописи той же самой услуги, которую Китс и Шелли оказали поэзии после серьезных, церемонных литературных совершенств восемнадцатого века? Они вернули в искусство изображения свежий сквозняк «радости жизни», и красота их работ инстинктивно владеет радостью и плывет в искрящемся воздухе.

Я не ожидаю, что эти мастера оценят мою защиту, но я должен признаться в увеличивающемся влечении к их работам. Ясность и точность выражения — одна из характеристик ума француза. Французский язык стал инструментом потрясающего навыка. Французы говорят и пишут также хорошо о живописи, как они писали о любви, войне, дипломатии или о гастрономии. Их терминология точна и полна. Таким образом, они изумительно вооружены, чтобы быть преподавателями теории в любом из этих искусств. Их критические способности настолько сильно развиты, что возможно являются фактором, сдерживающим достижения. Но это чудесное корректирующее средство для других, как и для них самих.

Мой французский друг, например, после того как посмотрел на некоторую часть моей мазни, повел меня по галереям Парижа, останавливаясь там и тут. И где бы он ни остановился, я обнаруживал, что нахожусь перед картиной, которой я особенно восхищаюсь. И он объяснил, что было достаточно легко предсказать из того, что я пытался сделать, что именно мне понравится. До того, как сам начал рисовать, я не интересовался живописью, и у меня не было какого-то заранее сформированного мнения. Я просто чувствовал по причинам, которые я не мог понять, что мне какие-то нравились больше чем другие. И я был поражен, что кто-то ещё мог это понять по самому поверхностному знакомству с моими работами, мог угадать вкус, который я никогда осознанно не сформировал. Мой друг сказал, что нет ничего плохого в том, чтобы не знать ничего о картинах, но при этом иметь зрелый ум, натренированный в других вещах, и новый сильный интерес к рисованию. Элементы, из которых, при должном времени и направлении, может развиться настоящий вкус в искусстве, наличествуют и нет препятствий или несовершенных концепций, которые бы им препятствовали. Я надеюсь, что это окажется правдой. В любом случае последняя часть (этого утверждения) –правда.

Когда вы начнете изучать её, вся природа окажется равно интересна и равно заряжена красотой. Мне показали картину Сезанна – пустая стена дома, которую он насытил самыми тонкими цветами и светом. Теперь я часто забавляюсь, когда смотрю на стены или на плоские поверхности любого рода, пытаясь различить разнообразные цвета и оттенки, которые там можно уловить, и размышляя, возникают ли они от отражения или от естественного цвета. Вы бы удивились, попробовав это впервые, когда увидели, насколько много и насколько красивых цветов вокруг вас даже в самых обыденных объектах. И чем чаще и внимательнее вы смотрите, тем больше вариаций вы ощущаете.

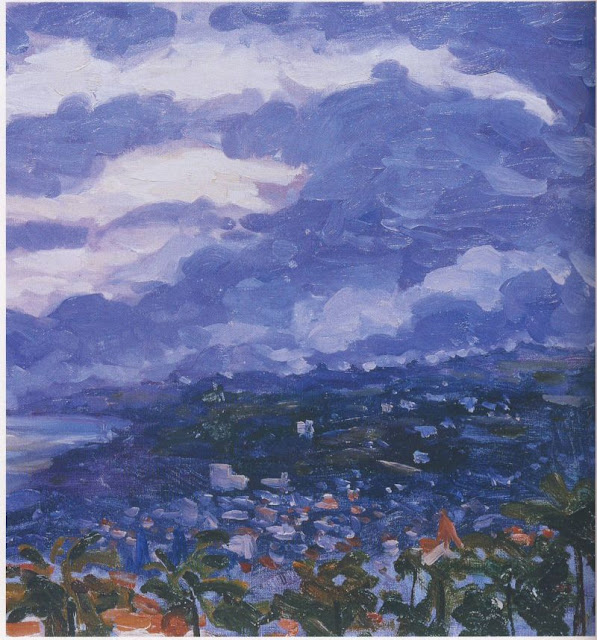

Но нет никаких причин, чтобы ограничивать себя самыми простыми и ординарными объектами и сценами. Сама по себе миловидность сцены, я уверен, не нужна для красивой картины. На самом деле, искусственно созданные хорошенькие места являются очень часто препятствием для хорошей картины. Природа вряд ли выдержит процесс двойного украшения – один слой идеализма поверх другого – это слишком много, чтобы получилась хорошая вещь. Но живая сцена, сверкающая атмосфера, новые и чарующие света, впечатляющие контрасты, если они поражают глаз все вместе, возбуждают интерес и рвение, которые несомненно найдут отражение в работе, которую вы попытаетесь сделать, и она будет казаться легче.

Было бы интересно, если бы кто-то из настоящих авторитетов внимательно исследовал ту роль, которую память играет в рисовании. Мы смотрим на предмет напряженным взором, затем на палитру и в третью очередь – на холст. Холст получает сообщение, которое было отправлено истинным объектом, как правило, за несколько секунд до. Но это сообщение должно пройти по пути через почту. Оно было передано кодом. Оно было трансформировано из света в краску. Оно достигло холста как шифровка. И только когда оно было помещено в правильном отношении ко всему прочему на холсте, оно может быть дешифровано, и его смысл проявляется, оно снова может быть переведено из пигмента в свет. И свет на этот раз – не от Природы но от Искусства. И весь этот значительный процесс переносится посредством крыльев или колес памяти. В большинстве случаев мы считаем, что это крылья — воздушные и быстрые, как бабочка, порхающая с цветка на цветок. Но любой тяжелый груз, всё, что отправляется в длительное путешествие, должно путешествовать на колесах.

Живопись на пленэре – это последовательность действий настолько быстрых, что процесс перевода в пигмент и из пигмента может быть неосознанным. Но все великие пейзажи были нарисованы в мастерской и часто гораздо позже сбора первых впечатлений. В тускловатом погребе голландский или итальянский мастер воссоздавал блеск голландского льда или карнавал и светящееся солнце Венеции или Кампании. В таком случае здесь требуется внушительная визуальная память. И мы развиваем не только навыки наблюдения, но и также навыки несения записи – несения её через внешние средства и воспроизведение наблюдений через часы, и дни, и даже месяцы после того, как сцена исчезла или солнечный свет ушел.

Один мой друг рассказал мне, что когда Уистлер управлял школой в Париже, он заставлял своих учеников рассматривать модель на первом этаже здания, а затем бежать наверх и рисовать картину, кусочек за кусочком, на этаже выше. По мере их профессионального роста, он поднимал мольберты на этаж выше, пока элита его класса не неслась со своим решением вверх на шесть пролетов, на чердак – молясь, чтобы найденное решение не испарилось по дороге туда. Это, возможно, всего лишь басня. Но она очень эффективно показывает, какой невероятной важности для художника натренированная, точная, цепкая память. И наоборот – каким полезным упражнением является живопись для развития точной и крепкой памяти.

Нет лучшего упражнения для будущего художника, чем изучать и поглощать картину, а затем, больше не смотря на нее, пытаться на следующий день воспроизвести её. Ничто не может более точно измерить прогресс, как в искусстве наблюдения, так и в развитии памяти. И еще труднее составить из многих, разрозненных, хорошо сохраненных впечатлений, которым могут помогать наброски и заметки о цвете, совершенно новую, полную концепцию. Но это единственный способ, которым великие пейзажи были созданы, или которым можно рисовать. Размер холста сам по себе уже является препятствием, чтобы заниматься им вне студии. Мимолетный свет устанавливает очень жёсткие временные ограничения. Тот же самый свет никогда не повторится. И невозможно возвращаться на то же самое место, день за днем, без того, чтобы картина не «зачерствела». Художник должен выбирать между мгновенным впечатлением, свежим и теплым и живым, но тем, которое заслуживает возможно только короткой жизни, и холодным, глубоким, интенсивным усилием памяти, знания и силы воли, которое может продолжаться неделями и из которого единственно может появиться шедевр. И лучше сильно не беспокоится о последнем. Оставьте это мастерам искусства, которые всю жизнь провели в тренировках посвящения удивительному процессу построения и создания картины. Выходите на солнечный свет и будьте счастливы тому, что вы видите.

Живопись – полноценна в качестве отвлечения. Я не знаю больше ничего, что без изнурения тела поглощало бы ум настолько полно. Какие бы ни были беспокойства этого часа или угрозы будущего, когда ваша картины начинает «течь», им не остается места на ментальном экране. Они уходят в тень и мрак. И весь ментальный свет, какой бы он ни был, концентрируется на задании. Время уважительно стоит в сторону, и ланч грубо стучится в дверь только после долгих сомнений. Когда мне доводилось стоять на параде или даже, я с сожалением говорю, в церкви, по полчаса к ряду, я всегда чувствовал, что прямохождение не является естественным для человека и его мы приобрели в муках и может поддерживаться только с усталостью и трудностью. Но никто, кто любит рисовать, не находит ни малейшего неудобства, если интерес сохраняется, стоять и рисовать и три, и четыре часа за раз.

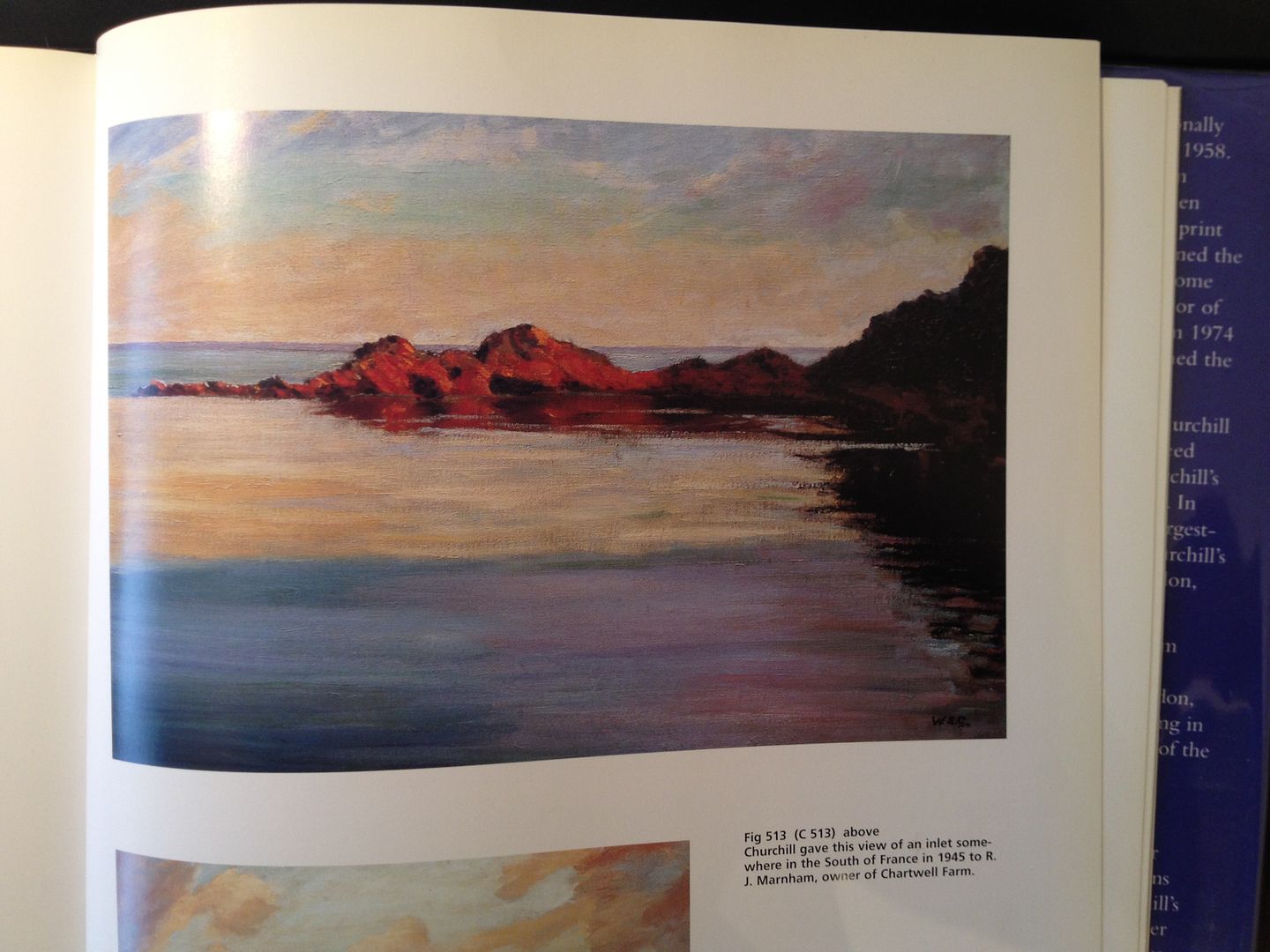

И наконец, позвольте мне сказать о рисовании, как побуждающем мотиве к путешествиям. С этим ничто не может сравниться. Каждый день и все дни обеспечены вылазками и занятием – дешёвым, доступным, невинным, поглощающим, восстанавливающим. Бесполезный гам туристов уступает место тихому наслаждению философа, которое усиливается захватывающим чувством действия и попытки. Каждая страна, где светит солнце и каждый район в ней, имеют собственную тему. Свет, атмосфера, перспективы, дух – все отличается, и у каждой есть прирождённое, родное очарование. И даже если вы всего лишь бедный живописец, вы можете чувствовать влияние сцены, которая ведет вашу кисть, выбирая тюбики, которые вы выжимаете на палитру. Даже если вы не можете изобразить то, как вы видите, вы чувствуете это, вы знаете эту сцену и вы будете восхищаться ею вечно. Когда люди несутся по Европе в поездах, от одного сверкающего центра работы или развлечения к другому, проходя, с огромными затратами, через серию мамонто-подобных отелей и крикливых карнавалов, они очень мало знают о том, что же они упускают и насколько дёшево стоят поистине бесценные вещи. Художник бродит и удовлетворенно мешкает от места к месту, всегда настороже, не покажется ли сверкающая бабочка картины, которую можно уловить и установить и унести благополучно домой.

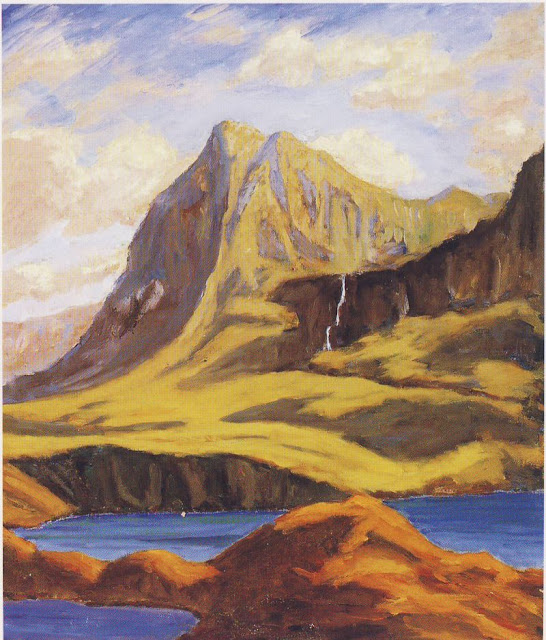

Сейчас я учусь любить живопись даже в сумрачные дни. Но в своей горячей юности я требовал солнечного цвета. Сэр Уильям Орпен посоветовал мне посетить Авиньон именно по причине его прекрасного света, и, конечно, нет более очаровательного центра для деятельности будущего художника; затем Египет, жестокий и блистательный, представляющий в бесконечном разнообразии единую троицу тем Нила-пустыни-солнца; или Палестина, земля редкой красоты, красоты бирюзы и опала, – она заслуживает внимания истинных художников, и пока еще не была изображена так, как должно. А Индия? Кто и когда разработал, интерпретировал её пылающее великолепие? Но, в конце концов, если только солнце будет светить, нет необходимости ехать дальше собственной страны. Нет ничего интенсивнее отполированной стали и золота ручья в Шотландском нагорье; а в начале и завершении почти каждого дня Темза представляет обитателям Лондона неземное великолепие и наслаждение, и нужно уехать очень далеко, чтобы увидеть что-то сравнимое.

Уроки живописи сэра Уинстона Черчилля

В мае 1915 года в результате плохо подготовленной военной кампании в проливе Дарданеллы Британия понесла большие потери. Всю вину за неудачу возложили на Черчилля, занимавшего пост первого лорда Адмиралтейства (военно-морского министра). Отстранение от должности настолько потрясло честолюбивого военного, что они с женой уехали из Лондона в графство Сюррей. Казалось, только в этом райском местечке он сможет немного прийти в себя…

На выходные к ним приезжал его брат Джек с женой. Как-то жена Джека Гунни, увлекающаяся рисованием, взяла свои акварели и пошла в сад. Уинстон как раз прогуливался там. Проходя мимо Гунни, взглянул на ее рисунок. «Тут нужно немножко поправить», — сказал он и взял кисточку. И будто по мановению волшебной палочки рука сама начала очень удачно и уверенно проводить линии. Известному политику страшно захотелось рисовать — просто какая-то страсть вселилась и стала не на шутку разгораться. Он попросил жену Клементину все бросить, сию же минуту поехать и купить ему в ближайшем магазине краски и холст. Клэмми через час уже принесла ему все необходимое для рисования (зная его много лет, она поняла, что произошло что-то необычное). Черчилль с головой окунулся в рисование. Это было очень странно — до этого он не ходил даже в Национальную галерею. На тот момент сэру Уинстону было 40.

Через год обвинения в провале военной кампании в Дарданеллах с Черчилля сняли. Но все это было не столь важно — он открыл для себя неизведанный мир живописи. Возле мольберта Черчилль отдыхал от мирской суеты, переносился в совершенно иной, почти идеальный мир своего воображения, ярких красок и света.

Позже, в своей книге «Painting as a pastime»/Живопись как времяпрепровождение», которая имеет подзаголовок «Поучительное и вдохновляющее приглашение к радости живописи» Черчилль пишет:

«Я не осмелюсь объяснять, как рисовать, а только как получать от этого удовольствие», и учит на своем примере преодолевать страх перед чистым холстом:

«Купив краски, мольберт и холст, следующим шагом было начать. Но как решиться на этот шаг?! Палитра мерцает бусинами красок, холст чист, как белая роза, кисть нерешительно зависла в воздухе, как голова, склоненная в раздумьях над тяжелой судьбой. Мою руку сковало тишиной. Но ведь небо должно быть, несомненно, синим или голубым. Надо просто смешать синюю краску с белой и нанести на верхнюю часть холста. Не нужно быть художником, чтобы увидеть и сделать это без подготовки. Это отправная точка для всех.

Итак, осторожно, очень маленькой кистью я смешиваю каплю синей краски на палитре, а затем, также осторожно, оскорбляю белоснежный холст пятном размером с горошину. Это был настояший вызов, я бросил его и остановился в нерешительности, как бы ожидая возмездия.

В этот момент послышался громкий звук приближающегося автомобиля. Из этой колесницы легко и быстро выпорхнула талантливая жена сэра Джона Лэвери. «Вы пишете картину! Но почему вы так медлите? Позвольте мне вашу кисть, нет — большую!» Всплеск скипидара, несколько синих и белых капель — и на чистой палитре расцветает невероятный цветок. Затем несколько крупных, жестких мазков синим по робко сжавшемуся холсту. Теперь всем заметно как он беззащитен — никакого злого рока, никакого отмщения за бойкое насилие — холст улыбнулся мне застенчивой улыбкой. Чары были разрушены, болезненный зажим снят. Я схватил самую большую кисть и набросился на мою жертву с яростью берсерка. С тех пор я никогда не испытывал страха перед холстом».

В 1921 году Уинстон Черчилль послал несколько своих полотен на международную выставку в Париже, подписав их вымышленным именем Чарльз Морин. Шесть из его работ были отмечены жюри и выставлены на продажу.

Еще более крупный успех живописцу принес 1925 год. На проходившей в Лондоне выставке среди художников-непрофессионалов его картина заняла первое место. Здесь также соблюдалась полная анонимность представленных авторов.

«Живопись поглощает полностью. Я не знаю ничего, что, не истощая тело, настолько занимает все ваше внимание. Заботы настоящего или угрозы будущего — когда пишется картина — им нет места на ментальном экране. Они уползают в тень и мрак. Время останавливается, с уважением отходит в сторону, и только, когда обед сердито стучится в дверь, после многих колебаний, вы от нее отрываетесь.

Когда приходится стоять на параде или даже в церкви, через полчаса чувствуешь, что вертикальное положение не является естественным для человека, настолько устаешь, с трудом сохраняя его. Но тот, кто любит живопись, не испытывает ни малейшего неудобства, пока им владеет интерес, и рисует без устали в течение трех-четырех часов подряд».

В 1947 году Черчилль анонимно предложил несколько своих картин Королевской академии искусств, которая отобрала две из них, и автор был удостоен звания Почетного члена академии. Случай беспрецедентный: Черчилль стал единственным в Великобритании политиком — Почетным членом Королевской академии искусств.

Узнав настоящее имя автора картин, художник Освальд Бэрли тогда отметил:

«Если бы Черчилль занимался искусством столько, сколько занимается политикой, он безусловно мог бы стать известнейшим в мире художником».

В 1959 году в Лондоне в Королевской академии искусств была устроена его художественная выставка, хотя сам автор долго сопротивлялся и утверждал, что его картины не стоят того. Взору посетителей была представлена 61 его работа.

Всего же «Черчиллиана» насчитывает около 500 картин. Издан целый альбом произведений Черчилля, выполненных в стиле реализма и импрессионизма. Произведения политика-художника выставлены в галерее Тэйт в Лондоне, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Смитсоновском институте в Вашингтоне, Музее искусств Сан-Паулу (Бразилия). Одна картина находится в частной коллекции премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда аль-Мактума, а «Мост в палладианском стиле» украшает частную коллекцию королевы Елизаветы ІІ.

Последняя проданная в июле 2007 г. его картина — «Пейзаж Чартуэлла с овцами» — ушла на аукционе Сотби’с за 2,06 миллиона долларов.

Черчилль говорил: «Когда я попаду в рай, то значительное количество времени своего первого миллиона лет я собираюсь провести за рисованием. Хочется глубже погрузиться в предмет».

Возможно сейчас он именно этим и занят.)

«МУЗА ХУДОЖНИКА»

Из книги Д.Медведева «Черчилль: Частная жизнь»

В борьбе с «черным псом»

Лето 1915 года станет первым поражением в политической карьере Уинстона Черчилля. Через восемь месяцев после начала Первой мировой войны им будет разработан грандиозный план по захвату Дарданелл, с последующей капитуляцией Османской империи. Несмотря на все надежды, связанные с данной операцией, высадка союзных войск закончится катастрофой. Галлипольский полуостров превратится во второе Арлингтонское кладбище, став последним пристанищем для 45 тысяч солдат.

За поражением на военном фронте последует кризис на политическом. Либеральное правительство во главе с Дэвидом Ллойд Джорджем уступит место национальной коалиции, в состав которой входят представители обеих партий – либералы и консерваторы. Платой, которую потребуют тори за сохранение политического равновесия, станет удаление Черчилля из состава нового кабинета министров.

Должно будет пройти сорок лет, прежде чем Клемент Эттли назовет захват Дарданелл «самой одаренной стратегической операцией всей Первой мировой войны». [441] В середине же 1915 года многие думали иначе. Окончательной точки в данном вопросе не поставлено и по сей день. На протяжении более девяноста лет, произошедших с момента трагедии, историки и военные будут спорить о причинах данной катастрофы и той роли, которую сыграл в ней Уинстон Черчилль. Конечно, глупо было бы отрицать и принижать влияние, оказанное им на разработку и претворение в жизнь дарданелльской операции. Но не меньшей ошибкой было бы делать из него единственного «козла отпущения», закрывая глаза на просчеты аналитиков, отсутствие слаженности исполнения между военными ведомствами.

Так или иначе, но кровь Дарданелл багровым пятном ляжет на дальнейшую репутацию Черчилля. Самое же страшное ему предстояло пережить в первые месяцы после трагедии. «Я стал похож на морское животное, извлеченное на берег, – вспоминал он спустя годы. – Мои жилы готовы были лопнуть под напором страшного давления. Каждая клетка моего организма кипела жаждой деятельности, а я оказался в партере и был вынужден наблюдать за разворачивающейся драмой, довольствуясь ролью безучастного зрителя». [442]

Лишенный деятельности Уинстон впадет в тяжелую депрессию – семейный недуг рода Черчиллей. Один из исследователей этой династии отмечает, что пять из семи герцогов Мальборо были подвержены резким перепадам настроения и страдали депрессивными состояниями. [443] Не минет эта горькая чаша и Уинстона, прозвавшего ее «черным псом». Полное понимание личности Черчилля невозможно без учета столь решающего фактора. В дни кризисов и неудач «черный пес», срываясь с цепи, набрасывался на свою жертву, безжалостно терзая его усталое тело и душу.

Вспоминая лето 1915 года, жизнелюбивый Черчилль, всегда олицетворявший собой ненасытную жажду всего мирского, признается своему личному врачу:

– Однажды в молодые годы краски жизни на два или три года поблекли для меня. Я четко выполнял свою работу, заседал в парламенте, но черная депрессия полностью поглотила мое существо. С тех пор я не люблю стоять на краю платформы, когда мимо проносится курьерский поезд. Мне также не нравится стоять у борта корабля и смотреть вниз, на воду. Еще одно мгновение – и все кончено. Всего лишь несколько капель отчаяния. [444]

Со временем депрессивные состояния приведут Черчилля к глубокому пессимизму. В этом плане очень характерен один случай. 20 октября 1943 года Уинстон навестит своего старого друга сэра Дадли Паунда, находившегося при смерти. Делясь своими впечатлениями об этой встрече, Черчилль скажет:

– Лицо Дадли было неподвижно… – Уинстон попытался изобразить безжизненное выражение лица умирающего. – Он взял мою руку, и когда я сказал ему слова утешения, которые должны были быть ему приятны, он сильно сжал мою кисть. Несмотря на всю тяжесть своего состояния, Дадли находился в здравом рассудке и отлично понимал все, что я ему говорил. Он умер в день битвы при Трафальгаре.

Здесь Черчилль выдержит небольшую паузу и добавит:

– Смерть – это самый великий дар, которым Бог может наградить человека. [445]

Незадолго до своего восьмидесятилетнего юбилея Уинстон признается Чарльзу Уилсону:

– Я больше не нахожу жизнь интересной и привлекательной. В ней нет места веселью. Люди либо низменны, либо слишком глупы, чтобы совладать с новыми вехами современного мира. [446]

Не большим оптимизмом веет и от фразы:

– Гнусный мир! Если бы мы заранее знали, что нас здесь ждет, никто не пожелал бы появиться на свет. [447]

В чем же заключалась причина столь тяжелых психических состояний? Прохладное отношение со стороны родителей – маловероятно, наследственность – частично, неспособность принять собственные промахи и ошибки, загоняя чувство вины внутрь себя, – возможно. Однажды Уинстон признается, что с первых же дней своей политической карьеры только усилием воли заставлял себя не думать о неудачах:

– Мне казалось, что я не смогу сохранять душевное равновесие, копаясь в собственных ошибках. [448]

Дарданелльская кампания станет исключением. Черчилль не мог не осознавать масштабов произошедшей трагедии. Своему другу В. С. Бланту, заставшему его во время занятия живописью, он скажет пропитанные горечью слова:

– На моих руках больше крови, чем красок. [449]

В 1969 году Клементина признается официальному биографу своего мужа Мартину Гилберту:

– Провал в Дарданеллах преследовал Уинстона в течение всей его жизни. После ухода из Адмиралтейства он считал себя конченым человеком. Возможность вернуться в правительство казалась ему нереальной. Я думала, он никогда не справится с собой. Я даже боялась, что он умрет от горя. [450]

Для восстановления душевного равновесия Уинстон и Клемми уедут в небольшой загородный домик времен Тюдоров Хоу Фарм, снятый ими на летний период. Хоу Фарм был перестроен для загородной резиденции в 1900 году известным архитектором Эдвином Лутенсом, он проектировал центральные здания и резиденцию вице короля в Нью Дели. Живописные окрестности Саррея окажут благоприятное воздействие на Черчилля. Он даже станет думать, а не купить ли ему один из близлежаших домов. Обращаясь к своему брату, воевавшему в то время все в тех же пресловутых Дарданеллах, Уинстон заметит:

– Как бы я хотел, чтобы ты был с нами. Здесь и вправду восхитительная долина с прекрасным садом, который наполнен искрящимися летними бриллиантами. Живем мы очень просто, хотя и имеем все необходимое для нормального и достойного образа жизни – горячие ванны, холодное шампанское, новые блюда и старое брэнди. [451]

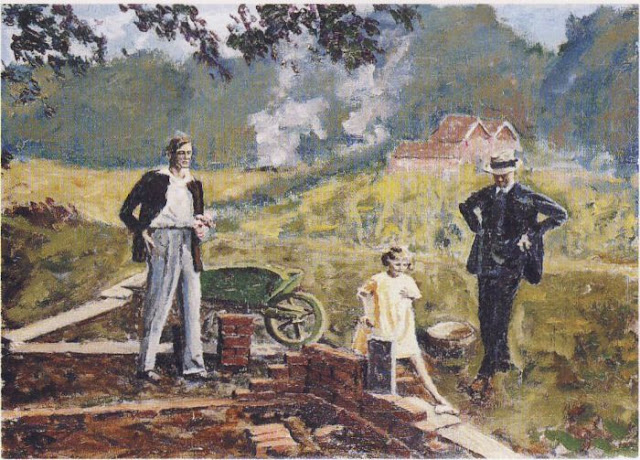

Среди немногочисленных гостей, навещавших чету Черчиллей в те дни, была жена Джека Гвенделин со своим младшим сыном Генри. Все делалось для того, чтобы жизнь Уинстона была интереснее. Но могли ли умиротворенная природа и семейная идиллия вернуть Черчиллю душевное равновесие? К сожалению, нет. Рана была слишком глубока, и очень мало времени прошло с момента трагедии. Уинстон часами бродил с отрешенным взглядом по газонам, иногда останавливаясь и бормоча себе что то под нос, взмахивал руками и принимался жестикулировать, словно пытаясь что то доказать невидимому собеседнику.

Клементину не на шутку пугало состояние мужа. Она всерьез боялась, что, поддавшись депрессии, Уинстон пойдет на крайние меры и сможет свести счеты с жизнью. Выход предложила никогда не унывающая Гвенделин. Она увлекалась акварелью и в один из июньских дней, демонстративно выйдя на лужайку, принялась рисовать, чем немало заинтриговала своего деверя. Заметив его любопытство, Гуни предложила Уинстону самому принять участие в творческом процессе. Черчилль сделал несколько мазков и поразился произошедшей перемене. Уинстону захотелось рисовать еще и еще. И живописные окрестности Саррея как нельзя лучше подходили для этой цели – необычный пруд с изящным поворотом, колышущиеся верхушки деревьев, разбросанные по долине дома с характерными крышами и дымовыми трубами и конечно же стога сена, наполнявшие воздух атмосферой пасторальной умиротворенности и спокойствия.

При таких весьма необычных обстоятельствах и состоялась эта историческая встреча Уинстона с – как он сам позже назовет – «музой художника». [452] Сам Черчилль считал, что познакомился с этой дамой впервые:

– Достигнув сорокалетнего возраста, я ни разу не обращался к помощи кисти или карандаша, я смотрел до этого на процесс создания картины как на особую тайну. [453]

Отчасти так оно и было, но только отчасти. Художественные опыты в Саррее были далеко не первым приобщением к живописи великого политика. Еще во время своей учебы в Аскоте Уинстон изучал рисование, а бесчисленную переписку со своей матерью украшал забавными зарисовками и собственными иллюстрациями. Перейдя в Хэрроу, Черчилль выбрал рисование в качестве дополнительной дисциплины. Объясняя причины своего поступка, Уинстон признавался леди Рандольф:

– Моя дорогая мамочка, я очень обеспокоен изучением рисования. Папа сказал, что учиться пению пустая трата времени, поэтому я переключился на живопись.

– Я уверена, ты сможешь добиться всего, чего захочешь, – заметила Дженни.

– Правда, мистер Дэвидсон [454] сказал мне, что одно дело брать уроки и совсем другое – посвятить себя живописи, поэтому я намерен заниматься полтора часа в неделю, и если мне еще удастся брать один час с армейскими классом, то я вполне смогу овладеть данной дисциплиной. Рисование может принести 1 200 баллов на будущих экзаменах, а сейчас каждый балл на счету.

Уинстон быстро освоит художественный материал, признаваясь не без гордости:

– Я делаю большие успехи, и уже в состоянии изобразить небольшие пейзажи, мосты и другие подобные вещи. [455]

Если же говорить о поступлении в Сэндхерст, то сначала художественные способности Уинстона не принесут ему особой пользы. Только во время третьей попытки, оказавшейся, как известно, удачной, будущий член Королевской академии искусств наберет по рисованию 339 баллов из возможных 500. [456]

Пройдет двадцать пять лет, и все изменится. Взяв в руки кисть на поляне перед Хоу Фарм, Черчилль захочет рисовать все больше и больше. Чувствуя нетерпение Уинстона, Гуни вручит ему набор художника для своего шестилетнего сынишки. Но Черчиллю этого уже было мало. Он хотел рисовать маслом, и только маслом. [457]

25 июня 1915 года, вернувшись в Хоу Фарм после очередного заседания Комитета по Дарданеллам, Уинстон привез с собой мольберт, холсты, скипидар, масляные краски и решил самостоятельно окунуться в бурлящую реку творчества:

«Было светло голубое небо. Кажется, ну что может быть проще – смешать синий цвет с белым и замазать им верхнюю часть холста. Для этого не нужно обладать какими то способностями или талантом. Я же очень робко принялся смешивать краски. Тонкой кисточкой нанес синий и с огромной опаской белый, жирной чертой перечеркнувший все. Я сделал вызов, хорошо продуманный вызов, но такой робкий и нерешительный, полный оцепенения и колебания, что он не достоин даже простого упоминания.

Вдруг послышался звук приближающегося автомобиля. Это была жена художника сэра Джона Лавери.

– Живопись, а что вы боитесь! Дайте ка мне кисть, нет, нет побольше.

Шлепок в скипидар, в палитру – белый, синий, затем несколько яростных мазков по холсту. Это было неотразимо. Ни одна темная сила не смогла бы устоять перед страстным напором леди Лавери. Лишь только холст беспомощно скалился пред нами. Все чары испарились, все комплексы исчезли. Я схватил самую большую кисть и набросился на свою жертву со страшной яростью. Больше никогда я не чувствовал робость перед холстом». [458]

С семьей Лавери у Черчилля сложатся плодотворные и длительные отношения, весьма характерные для британского политика. Уинстон часто будет работать в лондонской студии сэра Джона, нарисовав там много картин, включая свой знаменитый автопортрет. Лавери вспоминает:

– Мистера Черчилля часто называют моим учеником, что, конечно, очень приятно, потому что я знаю немного любителей, у которых было бы такое же глубокое понимание света и более чем уверенное владение основными техническими приемами.

В 1919 году Лавери возьмет одну из работ Уинстона – собственный портрет, написанный Черчиллем в 1915 году в мастерской Лавери, – на выставку в лондонской галерее, ежегодно устраиваемой Королевским обществом портретистов. Эта выставка, на которой также будут представлены работы таких известных мастеров, как Фрэнк Солсбери и сэр Освальд Бирли, станет первой публичной демонстрацией искусства Черчилля.

Приобщившись к высокому искусству, Уинстон научится любить и ценить красоту окружающего мира.

«До того как я попробовал рисовать, я и понятия не имел, сколько может рассказать пейзаж, – делился он своими впечатлениями. – Его краски стали для меня более насыщенными, более важными и более различимыми. Я стал замечать, что, прогуливаясь, уже инстинктивно обращаю внимание на расцветку листа, отражения в лужах, сказочно пурпурные очертания гор, совершенные формы зимних веток, дымчатое очертание далекого горизонта. Я и так обращал на все эти вещи внимание, но теперь они приобрели для меня новый смысл. Мой ум, ведомый интересом и фантазией, стал улавливать впечатления от гораздо более мелких деталей. И каждое такое впечатление несло свое удовольствие и пользу». [459]

Полюбив природу во всех ее проявлениях, Уинстон стал более внимателен и к женской красоте. Одна из его секретарей, мисс Филлис Моир, замечает:

– У него было заостренное визуальное восприятие. Он испытывал так хорошо знакомое художникам чувство восхищения при виде красивого очертания или необычного цвета. Это же касалось и красивых женщин. Его глаза загорались, а на лице тут же появлялась улыбка. [460]

Черчилль с большим чувством подходил к своим занятиям живописью. Его выход на пленэр представлял собой величественное зрелище. Сначала появлялись садовники – кто нес холст и подрамник, кто кисти и палитру, кто тюбики и мастихин. За ними следовал Уинстон, одетый в сюртук из белого тика, в легкой широкополой шляпе и с сигарой во рту. Оценив пейзаж, он давал указание размещать оборудование и устанавливать зонт для защиты от солнца. Когда все приготовления были закончены, Черчилль отпускал всю свою свиту и приступал к работе. Живопись стала единственным увлечением великого англичанина, в котором он был немногословен. Как вспоминает его близкая подруга Вайолет Бонэм Картер:

– Он рисует молча и завороженно, напряженно всматриваясь в пейзаж, который намеревается перенести на холст. [461]

Помимо своей эстетической привлекательности, благотворное влияние живописи заключалось и в том, что она смогла исцелить Черчилля от тяжелейшего приступа депрессии. С удивлением для себя он обнаружил, что, концентрируясь на холсте, он забывает обо всех политических дрязгах и неприятностях. Однажды Уинстон признается своей кузине Клэр Шеридан:

– Иногда я готов бросить почти все, ради занятия живописью. [462]

Его секретарь Эдвард Марш, бывший свидетелем первых художественных опытов Черчилля, вспоминает:

– Новое увлечение отвлекло его внимание. Оно оказало успокаивающее воздействие, принеся в растерзанную душу Уинстона мир и спокойствие. [463]

Сам Черчилль, делясь своими впечатлениями, напишет спустя годы: «Я даже не знаю, как бы я смог пережить эти ужасные месяцы с мая по ноябрь, когда ушел из кабинета министров, если бы в мою жизнь не вошел этот новый великий интерес. В течение всего лета я рисовал самозабвенно. Еще никогда я не находил подобного рода деятельности, которая полностью защищала бы от мрачных мыслей. Взять, к примеру, гольф. Он совершенно не подходит для этих целей. Играя партии, я больше половины времени думаю о делах. Даже между чаккерами в поло то и дело промелькнут печальные мысли. В живописи же все иначе. Я не знаю какого либо другого занятия, которое, совершенно не изматывая тело, настолько полно бы поглощало ум. Какие бы заботы ни принес день, какие бы угрозы ни таило в себе будущее, едва картина начинает рождаться, все тревоги отступают, им больше нет места в голове. Они уходят в тень и исчезают во мраке. Даже время почтительно отступает в сторону». [464]

Оставшись не удел в результате провала дарданелльской кампании, Черчилль в звании майора отправится на фронт. В начале 1916 года он примет командование 6 м батальоном Королевских шотландских стрелков. Несмотря на все опасности Первой мировой, Уинстон и на фронте продолжит свои художественные эксперименты, нарисовав за время службы четыре картины – три на линии огня и одну в укрытии. Делясь впечатлениями со своей женой, он признается ей:

– Моя дорогая, ты знаешь, мне кажется, живопись станет для меня истинным наслаждением и источником вдохновения, если, конечно, я вернусь целым и невредимым. [465]

Подобное хладнокровие произвело огромное впечатление на его подопечных. Каждый раз, когда войска выходили на линию фронта, Черчилль, как ни в чем не бывало, уделял некоторое время рисованию. Постепенно пейзаж все больше покрывался воронками от разрывов и артиллерийских снарядов. Когда работа над картиной уже подходила к концу, Уинстон стал угрюмым и замкнутым. После пяти или шести дней мрачное настроение вновь сменили прежняя веселость и очарование школьника. Пораженный подобной переменой, офицер Эдмонд Хейквелл спросил своего командира:

– Сэр, что то случилось?

– Меня очень беспокоило, что я никак не мог изобразить воронку от взрыва, – ответил Уинстон. – Вчера мне это удалось. Моя воронка больше походила на холм или гору, но, добавив немного белого, я с удивлением обнаружил, что она приняла нужный вид. [466]

В мае 1916 года политическая ситуация в Великобритании изменилась, предоставив Уинстону хорошую возможность для возвращения в Лондон. Свой первый уик энд семья Черчиллей провела в Бленхеймском дворце и загородной резиденции генерала сэра Яна Гамильтона в Постлип Холле в Глочестершире. Отправляясь на отдых, Уинстон захватил с собой все необходимое для продолжения художественных экспериментов. Ставшая свидетелем его работы над холстом жена сэра Яна Джейн записала в своем дневнике: «Уинстон замечателен, очень искренен и убедителен в своей работе, рисуя, словно молния». [467]

С тех пор живопись станет постоянной составляющей в жизни великого политика. Мольберты, краски и многочисленные холсты всегда сопровождали Уинстона в бесчисленных поездках и командировках. В каждом доме, который снимала чета Черчиллей, устраивалась студия. Даже в жестком временном графике Уинстон всегда старался выкроить часок другой для занятия своим новым и, пожалуй, самым сильным увлечением. Он рисовал везде: в министерских кабинетах и королевских покоях, в пустыне Маракеш и на побережье Франции, на английских полянах и канадских озерах, солнечных пляжах и в рыболовецких деревнях.

В сентябре 1927 года, будучи министром финансов, Черчилль был приглашен на выходные в шотландскую королевскую резиденцию Балморал. Большую часть уик энда Уинстон провел за мольбертом, рисуя с фотографии церковный погост кафедрального собора Святого Павла. В разговоре с личным секретарем короля Георга V лордом Стэмфордхэмским он признается:

– Я с наслаждением провел время в Балморале. Я очень рад, что Его Величество разрешило мне использовать министерские покои в качестве студии, и я уж предпринял все меры предосторожности, чтобы не оставить пятна на викторианской шотландке. [468]

Покидая Балморал, Уинстон по просьбе короля передаст свою картину местному благотворительному обществу, которая выставит ее на аукцион для продажи. Черчилль будет приятно удивлен, узнав, что в ходе торгов цена картины достигла 120 фунтов, [469] превысив даже самые смелые его ожидания.

Не всегда занятия живописью заканчивались столь же безобидно, как в Балморале. В марте 1921 года, во время каирской конференции, Уинстон решил посетить пирамиды, отправившись туда на верблюдах вместе с Клементиной, Лоуренсом Аравийским, Гертрудой Белл и своим бессменным телохранителем Вальтером Томсоном. Корреспондент «Palestine Weekly» написал тогда: «Во время посадки на верблюда мистер Черчилль потерял равновесие и упал на землю. Несмотря на рваную рану, полученную в результате падения, он продолжил путешествие и даже умудрился сделать несколько набросков пустыни Сахара». [470]

На самом деле все могло быть гораздо хуже. Черчилль, занимавший в то время пост колониального министра, был очень непопулярен среди египтян. Его поезд закидывали камнями, а передвижение на автомобиле встречали злобными криками и бранью. Но Уинстон не обращал на них никакого внимания. Он демонстративно садился на одной из улиц и начинал рисовать, попутно объясняя сопровождавшим его генералам, что никогда не следует бросать живопись. Говорил же Уинстон обычно так громко, что военных гораздо больше волновали вопросы безопасности, нежели искусства.

Но в этот раз все обошлось. В Лондоне Черчилля ждали гораздо более заинтересованные слушатели. В 1921 году журнал «The Strand Magazine» предложил Уинстону написать статью о его новом увлечении. В отличие от своего мужа, ухватившегося за данную идею, Клементина скептически отнеслась к подобному предложению. Не хватало еще, чтобы его осмеяли искусствоведы и художники профессионалы. Пытаясь переубедить свою жену, Черчилль скажет ей:

– Клемми! Моя статья совершенно не связана с политикой, следовательно, и не должна подвергаться критике из за моих политических взглядов. Например, статьи мистера Бальфура о гольфе и философии или мистера Бонар Лоу о шахматах были бы встречены вполне достойно.

– Никак нельзя, чтобы в статье были использованы только твои репродукции, а сам текст написал бы кто нибудь другой?

– Обещаю, что я сделаю ее очень легкой и развлекательной, нисколько не обижая профессиональных художников. Напротив, я собираюсь подбодрить всех остальных, чтобы и они, взяв в руки кисти, получили такое же удовольствие от занятия живописью. [471]

Черчилль напишет статью «Живопись как времяпрепровождение», которая выйдет в декабрьском и январском номерах «The Strand Magazine» за 1921 и 1922 годы. Одновременно с Уинстоном свои материалы в журнал также представят Пэлем Грэнвилл Вудхауз, Эдгар Уэллес, Артур Конан Дойл, а также Энрико Карузо.

В 1924 году, будучи уже министром финансов, Черчилль получит предложение от журнала «Nash’s Pall Mall Magazine» написать более общую статью, посвященную его увлечениям. Новая статья, больше половины которой будет посвящено живописи, получит скромное название «Хобби». В 1926 году американский журнал „Cosmopolitan», так же как и «Nash’s Pall Mall Magazine» входящий в империю знаменитого газетного магната Уильяма Рандольфа Херста, опубликует эту статью в сокращенном варианте под названием «Когда жизнь меня утомляет, я обращаюсь к хобби».

Доработав спустя три года изначальный текст статьи «Живопись как времяпрепровождение», Черчилль отдаст его в «Сто самых лучших английских эссе», составленных его близким другом Ф. Е. Смитом. Объясняя свое желание включить в сборник этот материал, Ф. Е. Смит заметит:

– Данная статья Уинстона – это Черчилль в своем наилучшем виде – с открытым характером, ярким талантом выражения и свежестью интеллектуального вызова. [472]

В 1930 году полная версия «Хобби» будет опубликована в «The Sunday Chronicle» под заголовком «Человеческие увлечения».

В отличие от 1921 года и тем более 1924 года, когда Черчилль занимал пост министра финансов, публикации 1930 года и последующего десятилетия носили не столько рекламный, сколько материальный характер. После финансового краха и лишения поста канцлера казначейства Уинстон оказался безработным, не считая законотворческой деятельности в нижней палате парламента. Единственным средством к существованию стали статьи и книги, выходящие из под его пера, и каждая публикация в данном случае ценилась на вес золота. В 1932 году две статьи Черчилля, «Хобби» и «Живопись как времяпрепровождение», войдут в сокращенном виде в сборник его эссе «Мысли и приключения», принесший их автору как моральное, так и материальное удовлетворение.

После войны ситуация вновь изменится. Теперь Черчилль был, что называется, «нарасхват». В 1946 году в «The Strand Magazine» состоится очередная публикация его статей, украшенных репродукциями последних работ. На следующий год издатель Джон Бенн предложит Уинстону объединить свои материалы в отдельную «красочную книгу» «Живопись как времяпрепровождение», выпуск которой придется на 1948 год.

Даже для такого искушенного славой автора, как Черчилль, книга будет иметь огромный успех, выдержав многочисленные переиздания, а также переводы на французский, немецкий, финский и даже японский языки. Несмотря на все обилие тиражей, во всех этих публикациях использовались сокращенные версии авторского текста. Первое же полное издание за все восемьдесят лет, прошедших с момента выхода «The Strand Magazine», будет опубликовано лишь в 2003 году Дэвидом Комбсом в его книге «Жизнь сэра Уинстона Черчилля через его живопись». [473] Благодаря кропотливой работе, проведенной Комбсом за почти сорокалетний период, удалось не только восстановить оригинальный текст, но и впервые составить полный каталог картин Черчилля.

Возвращаясь же к самому тексту статьи, нужно сказать, Уинстон лукавил, когда говорил, что его статья станет «очень легкой и развлекательной». «Живопись как времяпрепровождение» содержит в себе не только личные впечатления автора. Большую часть в ней занимают его собственные размышления о живописи, художественной технике и других эстетических вопросах. Например, Черчилль проводит параллель между живописью и военным искусством. И главным для него здесь являются не столько сходные принципы, сколько сам подход. Прежде чем начать сражение, разрабатывается план и определяется так называемый стратегический резерв. В случае с живописью определяются пропорции и соотношение отдельных элементов. И художник, и полководец одинаково кропотливо готовятся к предстоящему действу.

В своей работе Черчилль пытается определить границы художественного триединства – художник, картина, натура – и призывает к научному подходу при анализе роли зрительной памяти в жизни творческих людей. Последняя тема будет с восторгом подхвачена известным историком и искусствоведом Эрнстом Гомбричем.

Искусство искусством, но жизнь диктовала Уинстону свои непреложные условия и правила. «Чудесный и ужасный» [474] 1921 год приготовит Черчиллю и более суровые испытания, нежели падение с верблюда или враждебность критиков. Весной мать Уинстона Дженни, все так же любившая приемы и балы, как и много лет назад, примет приглашение леди Фрэнсис Хорнер и отправится в ее поместье в Сомерсете. Она как раз только что вернулась из Рима, где приобрела себе самые «изящные туфельки от лучших итальянских мастеров».