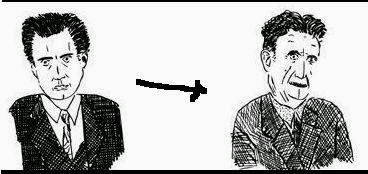

В октябре 1949 года, через несколько месяцев после того, как увидел свет его роман-дистопия 1984, Джордж Оруэлл получил письмо от Олдоса Хаксли, человека, который за 17 лет до этого описал свою версию невеселого будущего в книге О дивный новый мир. И хорошо, все-таки, что это была дружеская переписка, но жаль, что она была все-таки опубликована. Ибо в ней содержатся предположения, которые любое правительство любой страны может принять к сведению по «эффективному» управлению собственным народом.

ХАКСЛИ (Гексли) Олдос Леонард

ХАКСЛИ (Гексли) Олдос Леонард

(1894-1963)

26 июля 1894, Годалминг, графство Суррей — 22 ноября 1963, Лос-Анджелес, английский писатель. Брат Дж. С. Хаксли. Интеллектуальные романы «Желтый Кром» (1921), «Шутовской хоровод» (1923) и «Контрапункт» (1928) — об идейном и духовном кризисе современной цивилизации. Антиутопии «О дивный новый мир» (1932), «Обезьяна и сущность» (1948) — сатира на тоталитаризм, стандартизованный образ жизни «общества потребления». Смятение и тревога за будущее общества, неверие в социальный прогресс и духовный потенциал личности (роман «Гений и богиня», 1955) привели Хаксли к мистицизму, исповеданию идей буддизма (роман «Остров», 1962).

Из семьи естествоиспытателей

Внук выдающегося биолога Т. Г. Хаксли (Гексли), питомец Итона, учился затем в Бейллиоле, одном из наиболее престижных колледжей Оксфордского университета. В отличие от своего старшего брата Джулиана, который стал видным биологом, а в 1946-48 возглавлял ЮНЕСКО, Олдос отказался от поприща естествоиспытателя, традиционного для его семьи. Однако в его произведениях постоянно возникают мотивы, родственные философской проблематике, которую сделало особенно актуальной развитие естественных наук и новых технологий в 20 в.

Плохое зрение не позволило ему принять участие в Первой мировой войне, на которую он стремился попасть добровольцем. В книгах Хаксли, появившихся по ее окончании, романах «Желтый Кром» (1921) и «Шутовской хоровод» (1923) тем не менее выразилось то же самое чувство социальной и духовной катастрофы, которое было вынесено из окопов его сверстниками, воевавшими по обе стороны фронта, и определило тональность литературы «потерянного поколения».

Своим путем

Еще в годы войны он написал стихотворение в прозе «Карусель», где главенствует метафора убыстряющегося движения по кругу, который заставляет вращаться сидящий у пульта машинист-олигофрен. Однако отчаяние и безверие, выражаемые с помощью такой символики, присущи лишь раннему творчеству Хаксли, когда он видел свое призвание в поэзии. Как прозаик он нашел себя, обратившись к поэтике трагифарса, чуждой писателям «потерянного поколения». Подобно им, глубоко пессимистически воспринимая современную историю, Хаксли воплотил свое видение в формах смехового искусства с подчеркнутыми элементами острого гротеска, памфлета, шаржа.

Позиция Хаксли типична для литературы, рожденной травмирующим опытом Первой мировой войны, но выражена художественными средствами, придающими уникальность его свидетельству о состоянии радикального кризиса веры и духовного шока, переживаемого миром в эту эпоху. Сюжеты двух его первых романов строятся на мотиве розыгрыша, который граничит с циничным и жестоким шутовством. Практически лишенные строго выстроенной фабулы, представляющие собой цепочку как бы произвольно выхваченных эпизодов будничности первых послевоенных лет, «Желтый Кром» и в особенности «Шутовской хоровод» (названный по строке из К. Марло — «шутовская процессия уродцев, схожих с козлоногими сатирами») представляют собой синтез бурлескного и драматического начала. Впоследствии он станет непременным отличительным знаком повествования Хаксли, к какой бы проблематике он ни обращался.

Сложный и беспощадный мир Хаксли

В его прозе действительность показана как амальгама самых разнородных характеристик. В сознании персонажей болезненные воспоминания о войне и ожидания новых сокрушительных потрясений смешиваются с жизнелюбием, проявляющимся в вызывающе пошлых формах, и с ничтожными карьерными амбициями. В мире, изображенном Хаксли, печаль и подавленность неотделимы от мелочности и моральной апатии, намечающиеся драмы увенчиваются развязками, достойными буффонады, а фарс пронизан мизантропическими настроениями. Внешне совершенно хаотичная картина приобретает целостность благодаря использованию поэтики монтажа. Хаксли явился одним из ее пионеров в литературе 20 века.

Она особенно виртуозно применена в романе «Контрапункт» (1928), содержащем выразительный «коллективный портрет» лондонского интеллектуального мира в послевоенную пору, показываемого с язвительностью, не пощадившей и таких близких автору людей, как Д. Г. Лоуренс. Окрепшее убеждение Хаксли в том, что его эпоха знаменует собой анемию духа, эклектику в культуре и банкротство либеральных идеалов, которым продолжают поклоняться только по инерции, передано в романе многочисленными сценами, дающими ощутить душевную опустошенность и нравственную апатию, ставшие метой времени.

В обществе, пленником которого осознает себя герой книги — писатель, задумавший роман об окружающей его среде и решивший назвать книгу «Бестиарий», преобладает страх перед горькими истинами о жизни, лишенной гармоничности и осмысленности. Понимание реальной природы вещей подменено произвольными фантазиями о мире, и эти химеры, принимаемые за истину, непоправимо деформируют сознание людей, понятия и принципы, на которых строятся их отношения. Среда, описанная Хаксли, находится во власти иллюзий и стереотипов, порождающих фантастические представления о реальности, которые приводят то к жалкому аморализму, то, напротив, к почитанию давно омертвевших этических табу. Неизбежной расплатой за этот убогий маскарад становится ощущение беспомощности в столкновениях с реальной жизнью.

Центральная коллизия романов Хаксли определяется несостоятельностью ригористичного или, наоборот, циничного сознания его персонажей, когда оно подвергнуто испытанию повседневностью, ниспровергающей — то в комических, то в жестоких формах — фикции, которыми ее пытались подменить. Композиция повествования как контрапункта, позаимствованная, по всей вероятности, из квартетов Бетховена и впоследствии с некоторыми вариациями используемая в большинстве произведений Хаксли, призвана, говоря словами героя «Контрапункта», передать «перемены настроений, резкие переходы… комическое, неожиданно проскальзывающее среди потрясающей трагической торжественности». Подобный тип повествования идеально отвечал и философским воззрениям Хаксли, для которого реальность никогда не составляла целого, но была примечательна как раз совмещенностью антагонистичных тенденций и особенностями его художественного мышления.

В жанре антиутопии

Присущий ему интерес к чисто философской и социологической проблематике наиболее последовательно воплотился в антиутопии «О дивный новый мир» (1932), насыщенной узнаваемыми звуками Шекспира («Буря») и Свифта (Академия в Лагадо из «Путешествия Гулливера»). Книга Хаксли, явившаяся прямым продолжением эксперимента Е. И. Замятина, предпринятого в романе «Мы», предстает как произведение, давшее начало жанровой традиции, которая получила большое развитие в антиутопиях Дж. Оруэлла и других прозаиков 1940-50-х годов. Под пером Хаксли возникла гнетущая картина общества восторжествовавшей технократии, для которой прогресс синонимичен полному отказу от духовного многообразия и подавлению всего индивидуального во имя социальной стабильности, материального благополучия и стандарта, несовместимого с мыслью о свободе. Действие, перенесенное на много столетий вперед, в Америку «эры Форда», насыщено прямыми отголосками тревог, вызываемых у Хаксли усиливающейся обезличенностью, которую он воспринимал как прямое порождение его эпохи с ее расшатанными этическими нормами, создающими богатую питательную среду для тоталитарных режимов.

Поздние произведения

Неприятие общества, считающего допустимым и оправданным моральный релятивизм и готового смириться с духовной нивелировкой, постоянно чувствуется и на страницах романа «Слепой в Газе» (1936), где впервые появляется тема поисков надежной этической доктрины за пределами миропонимания, типичного для европейской интеллектуальной традиции. Это важнейшая тема поздних произведений Хаксли: как беллетристических (роман «И после многих весен», 1939; утопия «Остров», 1962), так и написанных в жанре моралистического трактата («Врата восприятия», 1954). Хаксли с годами все более тяготел к учению об истинных и иллюзорных ценностях бытия, сформулированному философами Древней Индии, и к стоицизму буддийского толка. Отчетливее выявилась по преимуществу моралистическая природа его прозы, поверхностно толковавшейся как явление сатиры. Вынужденный по состоянию здоровья в 1937 навсегда покинуть Англию, переселившись в Калифорнию, где происходит действие ряда его произведений последнего периода, он под конец писательского пути и в творческом отношении оказался близок скорее эстетике интеллектуального романа французского и немецкого типа, чем классической английской традиции романа нравов и социальной среды.

Олдос Хаксли

ЭССЕ

ИСКРЕННОСТЬ В ИСКУССТВЕ

В одной недавно вышедшей книге о коммерческой стороне литературы Майкл Джозеф, литературный агент, рассуждает о бестселлере. Какой должна быть книга, чтобы ее раскупали, как “форды”, мыло или овсяные хлопья? Пожалуй, всем нам интересен ответ на этот вопрос. Владей мы драгоценным секретом, мы бы тотчас отправились в магазин канцелярских товаров, купили пачку бумаги за шесть пенсов, исписали ее волшебными письменами и продали за шесть тысяч фунтов. Нет материала более благодарного, чем бумага. Фунт железа, превращенный в часовой механизм, дорожает в несколько сотен, а то и тысяч раз; но фунт бумаги, ставший популярным романом, можно продать с поистине миллионной прибылью. Только бы знать рецепт превращения бумаги в популярную литературу! Но увы, даже мистеру Джозефу он неизвестен. Иначе мистер Джозеф, конечно, писал бы бестселлеры, ведь это выгодней, чем его нынешняя работа, состоящая в том, чтобы их продавать. Бестселлер должен быть искренним — вот все, что может сказать мистер Джозеф. Замечание совершенно верное, столь безусловно верное, что пользы от него немного. Всякая литература, всякое искусство, хорошо оно продается или плохо, должно быть искренним. Умышленная подделка, кого бы ни имитировал ее автор — Чарльза Гарвиса[1] или Шелли, — не может вводить в заблуждение значительное число людей на протяжении значительного количества лет. Автор преуспевает, только будучи самим собой. Это очевидно. Только бестселлерный ум напишет бестселлер и только такой ум, как у Шелли, — “Освобожденного Прометея”. Создатель подделок едва ли обманет современников и уж точно не обманет потомков.

В истории литературы, правда, умышленные подделки редкость. В числе их создателей — елизаветинец Грин, копировавший “Эвфуэса” и подделывавший поэтический стиль Марло в надежде снискать одобрение, которым публика встречала пьесы Марло и романы Лили[2]. Собственный стиль Грина, когда он к нему прибегает, пленителен и мил. Но чужим пером он владеет слишком неубедительно, чтобы на кого-нибудь произвести впечатление.

Другой, позднейшего времени автор, сделавший имя на литературных подделках, — француз Катюль Мендес[3]. Читая его сшитые по шаблону, отвратительно складные произведения, удивляешься, что они обманули столь многих, — такой дешевый у его золота блеск и так похожи бриллианты на театральный реквизит. Чем могут заинтересовать люди, подобные Мендесу? Их сочинения ничто или почти ничто с точки зрения искусства, их прозрачная натура не способна вдохновить психолога на любопытные и тонкие исследования. Эти люди сродни тем, кто ради денег подделывает сиенскую живопись или чиппендейловские кресла. Но если неискреннее искусство неискренне случайно, а не намеренно, если оно неискренне вопреки желанию автора быть искренним, оно достойно внимания психолога.

В обыденной жизни искренность зависит от воли. Мы решаем, быть нам искренними или нет. Так не парадокс ли это — утверждать, что произведение искусства может быть неискренним вопреки стремлению автора к искренности? Если он хочет быть искренним, скажут мне, — пожалуйста, кроме его собственной злонамеренности, ничто ему тут не помешает. Но это не так. Чтобы быть искренним в искусстве, одного стремления к искренности недостаточно.

Нетрудно назвать целый ряд художников, чьи творения неискренни, хотя в жизни их авторы были образцами искренности. Таков, например, Бенжамин Роберт Хейдон, друг Китса и Шелли, создатель громаднейших и помпезнейших религиозных полотен. Его автобиография — одна из лучших книг этого рода, по глупости издателей полвека не выходившая в свет, — свидетельствует об искренности Хейдона в жизни, его благороднейшем идеализме, вспышках вдохновения и бесчисленных, но милых сердцу читателя неудачах. Однако взгляните на картины, в которых жизнь его и страсть. Взгляните на них — если только вы их найдете, потому что на стенах галерей их нет, они хранятся в музейных подвалах. Величие здесь фальшиво, страсть холодно условна, чувство — пародия и риторика. Живопись Хейдона “неискренна” — именно это слово невольно приходит на ум.

Разительный контраст между человеком и художником представляет собой и бельгийский живописец Вирц, чья мастерская в Брюсселе привлекает больше людей, чем городская галерея изящных искусств, — но не потому, что картины Вирца обладают эстетической ценностью и волнуют душу, а потому, что они кошмарных размеров и ужасающе сентиментальны. Их автор, восприемник снов Микеланджело, стал Барнумом[4] в живописи, в его музей ходят, словно в комнату ужасов.

Альфьери[5] тоже принадлежит к категории искренних и глубоких людей, чьи произведения неискренни и ходульны. Трудно поверить, что его автобиография и эти деревянные, напыщенные, шаблонные трагедии написаны одним человеком.

Дело в том, что искренность в искусстве зависит не от воли, не от нравственного выбора между честностью и бесчестностью. В основном она зависит от таланта. Человек порой всем сердцем хочет написать искреннюю, глубокую книгу, но ему не хватает таланта. Вопреки его намерениям, книга выходит безжизненной, лживой, она полна условности и театральщины; ее трагедия превращается в позу и притворство, драма — в плоскую мелодраму. Читая все это, критик зевает и морщится. Книга неискренна, решает он. Автор, писавший ее с лучшими намерениями, возмущен вердиктом критика, который на первый взгляд ставит под сомнение его порядочность и нравственное достоинство, но на самом деле клеймит его интеллектуальные способности. Ибо “быть искренним” на языке искусства означает “быть психологом и обладать даром воплощения мыслей и чувств”.

Все люди испытывают по большей части одни и те же чувства, но очень немногие точно знают, что они чувствуют, и могут догадаться о чувствах других. Психологическая наблюдательность — особый талант, как способность к математике или музыке. И среди тех немногих, кто им обладает, только два-три процента рождаются со способностью облекать свои наблюдения в художественную форму. Вот очевидный пример. Многие — может быть, почти все — когда-нибудь в жизни страстно влюбляются, но при этом, как правило, не умеют понять своих чувств, и лишь единицы способны их выразить. Любовные письма, зачитываемые в судах при разводах или в ходе расследований романтических самоубийств, доказывают художественную беспомощность большинства мужчин и женщин. Они переживают, они страдают, они дышат искренним чувством, но писать они не могут. Напыщенное, шаблонное, полное расхожих фраз и мертвой риторики письмо обычного влюбленного было бы признано в высшей степени неискренним, попадись оно в романе. Я читал подлинные предсмертные письма самоубийц, которых я обвинил бы в совершенной неискренности, если бы писал на их письма рецензию. Однако существует ли более убедительный аргумент в пользу искренности чувств, чем добровольная смерть человека из-за этих чувств? Только талантливые самоубийцы пишут “искренние” с художественной точки зрения письма. Прочие, будучи не в силах выразить то, что они испытывают, неизбежно впадают в банальную “неискреннюю” риторичность второсортного романа.

То же и с письмами влюбленных. Нас завораживают любовные письма Китса, в которых ярким, сильным языком описаны страдания души, всецело сознающей свою муку. Их “искренность” (следствие гениальности автора) делает их интересными; благодаря ей письма Китса столь же художественно значимы, как и его стихи, — возможно, даже более значимы. Теперь представьте себе любовные письма какого-нибудь другого юного помощника провизора[6] той эпохи. Он мог так же безнадежно, как Китс, любить свою Фанни Брон, но писать пустые, скучные, отчаянно “неискренние” письма. Немногим лучше писали герои канувших в Лету сентиментальных романов того времени.

Вот почему, определяя произведение искусства как “неискреннее”, следует отдавать себе отчет, что только то произведение неискренне в прямом, этическом смысле слова, которое, как подделки Грина или Мендеса, является сознательной копией или стилизацией. В большинстве же случаев “неискреннее” искусство свидетельствует лишь о неумелости автора, об отсутствии у него необходимых для художника психологического таланта и дара воплощать мысли и чувства.

ДАЛЬШЕ — ТИШИНА [7]

Чистое чувство и постижение прекрасного, боль и радость, любовь, мистический восторг и смерть — все глубинное, наиболее значимое для человеческой души можно пережить, но не выразить. Дальше — всегда и везде тишина.

После тишины лучше всего невыразимое выражает музыка. (Замечательно то, что тишина составляет неотъемлемую часть всякой хорошей музыки. По сравнению с Бетховеном и Моцартом Вагнер с его бесконечным наплывом звуков беден молчанием. Возможно, это одна из причин, по которой он представляется не таким глубоким. Его музыка меньше говорит нам, потому что все время говорит.) На свой лад, в другой плоскости бытия, музыка отвечает самым важным и невыразимым переживаниям человека. Благодаря таинственному родству с человеческой душой она воскрешает в нас призрак чувства или чувство как таковое; это зависит от силы восприятия: призрак смутен, реальность близка и ярка. Что подарит музыка — решает случай или провидение. Замирание сердца никаким законам не подчиняется.

Еще одно свойство музыки — ее способность (присущая в какой-то мере искусству вообще) воскрешать опыт в его полноте и целостности (полнота и целостность в данном случае зависят от восприимчивости слушателя к тому или иному переживанию), какими бы половинчатыми, темными и противоречивыми ни были изначально чувства, к которым она возвращает. Мы благодарны художнику, особенно музыканту, за то, что он “ясно сказал о том, что мы чувствовали, но выразить не могли”. Слушая выразительную музыку, мы переживаем — не чувства автора, нет (они от нас слишком далеки — не цветет репейник розами), но чувства лучшие из доступных нашей натуре, чувства более яркие и глубокие, чем те, которые нам довелось испытать не в музыке, а в жизни.

Свойство музыки выражать невыразимое признавалось величайшими художниками слова. Тот, кто написал “Отелло” и “Зимнюю сказку”, был способен вложить в слова все, что они в принципе могут вместить. Тем не менее (спасибо Уилсону Найту[8] за его очень интересное эссе на эту тему), когда дело касалось прозрений и встреч с таинственным, Шекспир, чтобы полнее выразить замысел, зачастую прибегал к помощи музыки. Мой ничтожный театральный опыт свидетельствует, что он прибегал к ней не напрасно, коль скоро его музыкальный выбор был удачен. В последнем акте пьесы, созданной на основе моего романа “Контрапункт”, отрывки из медленного ля-минорного квартета Бетховена становятся полноправной частью драмы. Ни постановка, ни музыка не мои, поэтому я позволю себе заметить, что Heiliger Dankgesang[9], исполняемый во время действия, производит, насколько я могу судить, глубочайшее впечатление.

“Владей мы временем и миром…”[10]. Но этим-то как раз театр и не владеет. Из укороченной сценической версии пришлось исключить почти все — и смутные, и четкие — “контрапункты”, которые смягчают (по крайней мере, призваны смягчать) в романе резкость “пунктов”. В целом пьеса получилась до странности жесткая и жестокая. Внезапное вторжение песни Heiliger Dankgesang в ее неприглаженно резкий мир кажется чем-то сверхъестественным. Как будто и впрямь в чудесном облаке неизреченной безмятежности на землю сошло божество, величественно прекрасное, внушающее и трепет, и надежду.

Будь мой роман хоть Книгой Иова, а Кембелл Диксон, создатель его сценической версии, автором “Макбета”, все равно: невзирая на наши таланты, невзирая на наши усилия, мы столкнулись бы с абсолютной невозможностью выразить при помощи слов и сценического действия то, что с такой силой донесла до чуткого слушателя трех-четырехминутная игра на скрипке.

Когда требовалось выразить невыразимое, Шекспир откладывал перо и обращался к музыке. А если и музыка оказывалась бессильной? Что ж, всегда можно было позвать тишину. Потому что всегда, всегда и везде, дальше — тишина.

ТРАГЕДИЯ И ОДНА “ТОЛЬКО ПРАВДА”

Шестеро храбрейших спутников героя. Стоящий на носу Одиссей, обернувшись, успел увидеть, как они взлетели над кораблем, барахтаясь в воздухе, крича, повторяя в отчаянье его имя. Оставшиеся в живых только беспомощно смотрели, как Сцилла “их сожрала перед входом пещеры, кричащих громко и руки ко мне простирающих в лютом терзанье”[11]. Одиссей добавляет, что это было самое страшное и скорбное зрелище из тех, которые ему случалось “зреть в продолжение странствий”. Мы ему верим; нас убеждает скупой (слишком яркие сравнения вставлены позже) гомеровский рассказ. Позднее, миновав опасность, Одиссей с товарищами пристали к сицилийскому берегу на ночлег и приготовили ужин — по словам Гомера, приготовили “проворно”. Двенадцатая песнь “Одиссеи” заканчивается так: “Свой удовольствовав голод обильным питьем и едою, стали они поминать со слезами о милых погибших… скоро на плачущих сон, усладитель печалей, спустился”.

Правда, только правда и ничего, кроме правды, — как редко древняя литература ее говорит. Полуправду говорит; каждая хорошая книга, если она и впрямь хорошая, хоть сколько-нибудь правдива. Но только правду — нет. Среди величайших художников прошлого правдивых невероятно мало. Гомер, автор “Одиссеи”, — из их числа.

“О чем вы? — спросит читатель. — Дважды два — четыре? Королева Виктория взошла на трон в 1837 году? Скорость света составляет 187 миль в секунду?” Нет, конечно, речь идет не о правде факта. Правдивость, о которой я говорю, — не более чем приемлемое правдоподобие. Когда события, отраженные в литературе, соответствуют нашему реальному опыту или опыту потенциальному — то есть такому, который, как мы думаем (поскольку умеем делать более-менее ясные выводы на основе знакомых фактов), мог бы стать нашим собственным, — мы почти наверняка решаем, что прочли “правдивую вещь”. Но не все так просто. Случай из практики в учебнике по психологии тоже правдив с научной точки зрения, коль скоро это верное изложение неких фактов. И он может поразить читателя, примеряющего его на себя, своей правдивостью, то есть узнаваемостью, вероятностью, соответствием реальным или потенциальным переживаниям человека. Но учебник по психологии не произведение искусства, во всяком случае художественность — его случайное и второстепенное свойство. И одного только правдоподобия описываемых автором переживаний, простого их соответствия чувствам, доступным памяти или фантазии читателя, недостаточно для того, чтобы сделать художественное произведение правдивым. Хорошее произведение искусства сверхправдиво: то, что оно стремится до нас донести, более узнаваемо, более вероятно и убедительно, чем сама действительность. Это закономерно; ведь художник наделен чуткостью, силой внушения, он рождает яркие образы, тогда как события и люди, с которыми они происходят, как правило, заурядны. Опыт учит лишь тех, кто учится, а их совсем не так много, как подразумевает любимая поговорка папаши миссис Микобер[12]. Художники — прекрасные ученики и прекрасные учителя. Они извлекают из происходящего больше, чем обычно извлекают люди, и передают воспринятое с пронзительной силой, которая оставляет в душе читателя глубокий след. Наиболее распространенная реакция на подлинно художественное произведение отражена в известной фразе: “Это то, что я всегда чувствовал и думал, но не мог выразить, даже для себя самого”.

Теперь пора объяснить, что мы имели в виду, называя Гомера художником, который говорит правду. Мы имели в виду, что отображаемый им опыт прекрасно соотносится с нашим реальным и потенциальным опытом, причем не на узком участке, а на всем психофизическом пространстве нашей личности. Кроме того, Гомер отображает человеческий опыт с проникновенной художественной силой, что делает его вдвойне узнаваемым и убедительным.

Итак, быть правдивым в литературе непросто. Гомер, повторяю, был правдив. Как любой другой великий поэт скорее всего закончил бы рассказ о нападении Сциллы на корабль Одиссея? Шестеро его спутников были схвачены и проглочены на глазах у своих товарищей. Что сделали бы выжившие в любой другой поэме? Конечно, как и у Гомера, они стали бы оплакивать погибших. Но разве они предварили бы свои слезы ужином, да еще умело приготовленным? Разве позаботились бы о том, чтобы сначала вдоволь наесться и напиться? А после оплакивания, или даже во время него, разве смогли бы они мирно заснуть? Нет, разумеется, ничего такого они бы себе не позволили. Они просто предались бы слезам, жалуясь на злой рок и скорбя об ужасной судьбе товарищей, и песнь окончилась бы трагическим плачем. Гомер, однако, предпочитает говорить правду. Он знает, что даже понесшие жесточайшую утрату должны есть, что голод сильнее скорби и в первую очередь следует утолить его. Он знает, что мастера своего дела продолжают делать его мастерски и находят в этом удовольствие, даже если их товарищей съели и даже если все дело состоит в приготовлении ужина. Он знает, что, когда чрево сыто (и только когда оно сыто), люди могут позволить себе горевать и что скорбь после ужина — почти роскошь. Он, наконец, знает, что если голод опережает скорбь, то вызываемая скорбью усталость кладет ей предел и растворяет ее во сне, приносящем забвение и оттого особенно сладостном. Словом, Гомер отвергает трагическую трактовку событий. Он предпочитает правду.

Другой правдивый автор — Филдинг. “Том Джонс” — одна из немногих написанных в Европе со времен Эсхила книг, подобных “Одиссее”. Подобных “Одиссее” своей нетрагичностью; Филдинг отнюдь не трагичен, о каких бы скорбных и ужасных, возвышенных и прекрасных вещах ни шла у него речь. А такие вещи в его книге случаются; Филдинг, как и Гомер, говорит обо всем, ни от чего в жизни не отворачивается. И как раз потому, что ни тот ни другой ни от чего в жизни не отворачиваются, их произведения лишены трагизма. Ведь среди реальных вещей, от которых Филдинг и Гомер не отворачиваются, всегда есть место несообразностям, смягчающим характеры и ситуации, о химической чистоте которых заботятся создатели трагедий. Вспомним, например, случай с Софьей Вестерн, этой прелестнейшей, почти идеальной молодой женщиной. Филдинг очевидно восхищается ею (считают, что прототипом Софьи послужила первая горячо любимая жена автора). Но несмотря на все свое восхищение, он не думает превращать ее в один из тех дистиллированных, а значит, зауженных характеров, которые живут и страдают в мире трагедии. Хозяин гостиницы, снявший измученную Софью с лошади, вовсе не обязан был падать. Ни в одной трагедии он не мог бы (точнее, не позволил бы себе) рухнуть под тяжестью ее тела. Прежде всего, вес в контексте трагедии неуместен, ее героини выше законов гравитации. Однако мало того, что он упал. Вы помните, что за этим последовало? Рухнув на спину, он потащил за собой Софью головой вниз, она приземлилась на его живот как на подушку и таким образом счастливо избегла ушибов. Но голова вниз значит ноги вверх, и значит все умопомрачительные прелести на виду, и мужичье у дверей ухмыляется и гогочет; бедная Софья, когда ее поставили на ноги, залилась краской мучительного стыда и оскорбленной благопристойности. Решительно нет ничего невероятного в этой истории, которая, без сомнения, отмечена печатью художественной правдивости. Но какой бы правдивой она ни была, с героиней трагедии подобное ни за что не случится. В трагедии такое просто невозможно. Однако Филдинг игнорирует трагедийное вето; он допускает все: абсурдные несуразности среди утонченных переживаний и катастроф, не менее абсурдные вторжения горькой действительности в радость и счастье. Он не хочет быть трагиком. И краткого жемчужного сияния несравненного зада Софьи оказалось достаточно, чтобы изгнать музу трагедии из “Тома Джонса”, так же как двадцать пять веков назад вид горюющих с перерывом на ужин и сон людей изгнал ее из “Одиссеи”.

В своих “Принципах литературной критики” А. А. Ричардс[13] утверждает, что настоящая трагедия нейтрализует иронию и абсурд, что она может вобрать в себя все и при этом остаться трагедией. Для него способность вбирать в себя нетрагическое и антитрагическое — пробный камень для проверки трагедии на качество. При таком подходе практически все греческие, все французские и большинство елизаветинских трагедий оставляют желать лучшего. Только некоторые из шекспировских выдерживают испытание. И то хорошо, заключает мистер Ричардс. Прав ли он? Не могу в этом не сомневаться. Трагедии Шекспира в самом деле пронизаны иронией и цинизмом, подчас ужасающим, но этот цинизм — только вывернутый наизнанку идеализм героев, а ирония — негатив их романтизма. Если белое в характере Троила сделать черным, а черное белым, получится Терсит. Яго — это Отелло и Дездемона наоборот. Негатив светлой Офелии — ирония Гамлета и явная непристойность ее же безумных песен, а цинизм сошедшего с ума Лира — густая тень, отбрасываемая характером Корделии. Но и эта тень, и непристойное безумие отнюдь не случайны. Шекспировские ирония и цинизм не расширяют мир его трагедии, а придают ему глубину. Если бы они его расширяли, как расширяют вселенную “Одиссеи” гомеровские несообразности, мир шекспировских трагедий автоматически перестал бы существовать. Например, сцена, в которой осиротевший Макдуф ест ужин, пьет виски, скорбит об убитых жене и детях и засыпает в слезах, правдоподобна, но не годится для трагедии. Введение такой сцены кардинально изменило бы пьесу; написанный как “Одиссея”, “Макбет” трагедией бы не был. Или, например, Дездемона. Очевидно, что грязные замечания Яго на ее счет имеют к интриге пьесы самое прямое отношение. Это негатив истинной натуры Дездемоны и ее чувств к Отелло, подлинный негатив трагической героини-жертвы, по которому неизменно угадывается сама Дездемона. Но если бы, сходя на берег Кипра, она упала так, как упала не менее благородная Софья, и продемонстрировала фантастическое белье шестнадцатого века, пьеса Шекспира была бы вовсе не той, какую мы знаем. Яго может изойти цинизмом, может язвить и очернять в два и в три раза больше — “Отелло” останется “Отелло”. Но доля филдинговского смеха уничтожит пьесу, уничтожит именно как трагедию, ведь ничто не помешает ей стать великолепной драмой другого рода. Поскольку трагедия и то, что я называю “одной только правдой”, несовместимы; где одна, там не может быть другой, и наоборот. Существуют вещи, которые даже лучшая, даже шекспировская трагедия вобрать в себя не способна.

Чтобы создать трагедию, художник должен ограничиться частью человеческого опыта и работать исключительно в заданных пределах. Трагедия — вытяжка из “одной только правды”, она выпарена из нее, как эссенция из живого цветка. Трагедия — продукт химически чистый. Поэтому она будит отклик так властно и быстро. Всякое химически чистое искусство захватывает нас властно и быстро. Например, химически чистая порнография (в тех редких случаях, когда она написана убедительно и ярко) действует на чувство как наркотик — быстрее и намного сильнее, чем “одна только правда” о чувственности, а зачастую даже сильнее, чем собственно прикосновения и объятия. Именно благодаря своей химической чистоте трагедия так успешно обеспечивает катарсис. Она фильтрует, направляет наши эмоции, придает им форму и делает это мощно, мгновенно. При соприкосновении с трагедией части нашей личности на какое-то время складываются в прекрасный, стройный образ — так под действием магнита собираются железные опилки. Образ этот может видоизменяться, но по существу всегда тот же. Прочитав или посмотрев трагедию, мы расстаемся с ней, чувствуя, что “они с тобой — восторги и страданья, любовь и твой непобедимый дух”[14]; расстаемся — в героической уверенности, что, обрушься на нас страдания, мы тоже были бы непобедимы, что и среди страданий мы продолжали бы любить и даже пытались бы ликовать. Трагедия ценна тем, что делает нас такими. А в чем ценность художественной “одной только правды”? Чем замечательно ее действие? Давайте посмотрим.

Художественная “одна только правда” выходит за рамки трагедии и дает нам знать, хотя бы намеками и обиняками, что предваряет трагическое событие, что за ним следует и что одновременно с ним происходит вокруг (это “вокруг” может включать в себя все уголки душ и части тел героев, не вовлеченных в трагический конфликт здесь и сейчас). Трагедия — водоворот, произвольно отделенный от широкой реки, которая величественно и неудержимо обтекает его снизу, сбоку — с разных сторон. Художественная “одна только правда” охватывает жизнь реки с ее водоворотами целиком. Ничего общего с трагедией, пусть повествование с позиции “одной только правды” и содержит все для трагедии необходимое. (Одно и то же в разном контексте теряет свою тождественность и воспринимается нами как разное.) В таком повествовании страдания могут быть не менее подлинными, а любовь и непобедимый дух не менее сильными и впечатляющими, чем в трагедии. Жертвы Сциллы страдают так же, как проглоченный чудовищем Ипполит у Расина; душевная мука Тома Джонса, потерявшего, как ему кажется, Софью, и потерявшего ее по своей вине, едва ли слабей терзаний Отелло после убийства Дездемоны. (То обстоятельство, что способность Филдинга выражать мысли и чувства ни в коем случае не равна шекспировской, разумеется, простая случайность.) Но пишущий “одну только правду” писатель включает страдания и неистовства в другой, более широкий контекст, вследствие чего они теряют сходство с абсолютно такими же страданиями и неистовствами трагедии. И действие, которое оказывает на нас “правдивая” книга, совершенно иное. Читая ее, мы далеки от героического восторга; мы смотрим на вещи просто и прямо. (Простой взгляд на вещи тоже может быть героическим.) Не будучи химически чистой, художественная “одна только правда” не потрясает нас так быстро и мощно, как трагедия или другая разновидность химически чистого искусства. Но думаю, ее действие длительнее. Вызванные трагедией восторги подобны мимолетной опьяненности. Мы не можем удержать трагический образ. Стоит убрать магнит, и опилки снова лягут как попало. Но простой, всеобъемлющий образ, дарованный нам художественной “одной только правдой”, хотя и не столь волшебно прекрасен, обладает (возможно, как раз по этой причине) устойчивостью. Катарсис трагедии бурен и апокалиптичен, более мягкий катарсис “правдивой” литературы длителен.

В последнее время литература все больше заостряет внимание на “одной только правде”, великом океане разнородных вещей, идей и событий, бескрайнем, куда бы автор ни взглянул и какой бы остров (характер, сюжет) для обзора ни выбрал. Произвольно суживать этот океан, как того требует жанр трагедии, становится все труднее, все невозможнее для тех, кто слышит голос современности. Конечно, это не значит, что писатель в наше время попросту обязан быть натуралистом. Дать почувствовать “одну только правду” можно и без добросовестной инвентаризации всех попадающихся на глаза вещей. Образы в книге могут быть совершенно фантастическими и все-таки косвенно говорить “одну только правду”. Ни одно из наиболее значимых современных произведений не является чистой трагедией. Все наиболее значимые современные авторы предпочитают так или иначе писать “одну только правду”. Всех их объединяет стремление к художественной правдивости, как бы ни отличались их стиль, иерархия ценностей, философская, этическая и эстетическая направленность. Пруст, Лоуренс, Андре Жид, Кафка, Хемингуэй — вот пять безусловно замечательных современных писателей. Более непохожих авторов трудно себе представить. Но их объединяет то, что они не создают трагических произведений в чистом виде, — им дорога литературная “одна только правда”.

Иногда я спрашиваю себя: а вдруг трагедия как форма искусства исчезнет? Но поскольку в нас по-прежнему будят отклик великие трагедии прошлого, поскольку, несмотря на хороший вкус, мы можем неравнодушно смотреть в театре и кино даже скверные современные трагедии, я убеждаюсь, что время химически чистого искусства не прошло. Трагедия переживает период упадка, потому что все выдающиеся писатели нашего века слишком заняты исследованием нового — или старого, но заново открытого — мира художественной “одной только правды”, чтобы обращаться к трагедии. Но нет оснований считать, что подобное положение вещей никогда не изменится. Трагедия слишком нам дорога, чтобы ей было позволено умереть. Кроме того, нет причин, по которым два вида искусства — дистиллированный и недистиллированный, художественная “одна только правда” и художественная “только часть правды” — не могут существовать одновременно, каждый сам по себе. Человеческий дух одинаково нуждается в обоих.

Перевод А. Власовой

НОВЫЙ РОМАНТИЗМ[15]

На долю романтиков с лихвой выпало всевозможной брани. Классицисты пеняли им за их истеричное сумасбродство. Реалисты объявили их лжецами и трусами, которых пугает неприглядная правда. Моралисты осуждали за экзальтацию. Философы сетовали на их предубеждение против разума и апелляцию к дешевому мистицизму. Социалистов и прочих верующих в силу власти коробил их индивидуализм. Каждый пустил свою стрелу. Но стрелы можно посылать назад. Романтики вправе возразить классицистам, что те унылы, рациональны и холодны, реалистам — что на уме у них одни лишь мерзости да нажива, моралистам — что их идеал подавления чувств глуп, ибо всегда бесплоден, философам — что пресловутый чистый разум приблизит их к тайнам космоса не больше, чем корову — чистый инстинкт, а сторонникам сильной руки и социалистам — что их государственная тирания и коллективизм по меньшей мере так же противоестественны, как неограниченный индивидуализм. Говорил горшку котелок: уж очень ты черен, дружок, — но цвет их, как подсказывает поговорка, почти одинаков. Большинство врагов романтизма столь же сумасбродны и пристрасты (иначе говоря, романтичны), как и сами романтики.

Наша эпоха неопределенна и разнолика. Нет ни одной доминирующей литературной, художественной, философской тенденции. Повсюду мешанина идей и столкновение теорий. Но во всей этой разноголосице можно различить один и тот же любопытный мотив, повторяемый в миноре и мажоре разными инструментами во всех земных пределах. Это мелодия нашего нового романтизма.

Меня тотчас поправят, что ни один век не был так далек от истинных романтиков, как нынешний. И возражение это мной с ходу принимается. В современном романтизме ничего нет от романтизма Мура, Мюссе или Шопена, не говоря о романтизме Шелли, Гюго, Бетховена. На деле речь идет о крайних противоположностях. Современный романтизм есть вывернутый наизнанку романтизм старый, с перекройкой всех его ценностей. Прежние плюсы — теперь минусы, сегодняшнее благо — былая скверна. Что тогда было черным, стало белым, что тогда было белым, сделалось черным. Наш романтизм — фотографический негатив того, что расцвел в соответственные годы прошлого столетия.

Различие между этими двумя романтизмами наиболее отчетливо проявляется в области политики. Революционеры столетней давности были демократами и индивидуалистами. Высшей политической ценностью для них была та самая личная свобода, которую Муссолини обозвал разложившимся трупом и которую большевики осмеивают как идеал, выдуманный праздными буржуа себе на потребу. Те, что агитировали в 1832 году за билль о парламентской реформе в Англии и вынашивали Парижскую революцию 1830 года, были либералами. Индивидуализм и свобода были для них высшим благом. Целью же коммунистической революции в России стало лишение человека всяких прав, всяких признаков личной свободы (включая свободу мысли и право обладать душой) и превращение его в ничтожную клеточку великого “коллективного человека” — того исполинского механического монстра, которому в эру большевизма предстоит вытеснить неорганизованное скопище “обремененных душою” людей, населяющих ныне землю. Большевику отвратительно лицезреть нечто столь “хаотически живое”, столь “таинственно органичное”, как личность, обладающую душой, своими собственными вкусами и особыми талантами. Людей нужно организовать, так сказать, в обход жизни; коммунистическому строю нужны не люди, а поршни и шестерни гигантского “коллективного механизма”. Для большевистского идеалиста утопия неотличима от конвейера Форда. При этом недостаточно ежедневно проводить восемь часов в условиях цеховой дисциплины. Жизнь за воротами фабрики должна точь-в-точь напоминать жизнь в ее стенах. Досуг следует планировать так же тщательно, как и труд. В христианское Царствие Небесное внидут лишь те, кто уподобится младенцам. Большевистский рай земной распахнется пред теми, кто уподобится машинам.

Чтобы читатели не подумали, будто я шаржирую коммунистическое учение, позволю себе отослать их к подлинным документам, цитируемым герром Фюлопом-Миллером в его очень интересной книге о культурной жизни Советской России “Мышление и подлинное лицо большевизма”. Из нее ясно видно, что политические теории, развитые Лениным и его приверженцами, прямо противоположны революционному либерализму, который проповедовал Уильям Годвин и горячо воспевал Шелли сто лет тому назад. Годвин и Шелли верили в чистый индивидуализм. Большевики верят в чистый коллективизм. Одна вера столь же сумасбродно романтична, как и другая. Человеку не прожить в изоляции от общества и без организации. Но равным образом жизнь его немыслима без некоторой толики уединения и личной свободы. Бескомпромиссный идеализм Шелли отрицает очевидные особенности человеческой биологии и экономики. Ленинский бескомпромиссный материализм отрицает не менее очевидные и основополагающие особенности непосредственного духовного опыта человека. Романтизм революционеров-либералов проявлялся в отказе признать человека общественным животным, а не только лишь вместилищем неповторимой души. Большевики романтичны, поскольку не признают, что человек есть нечто большее, чем общественное животное, способное при надлежащей дрессировке стать совершенным механизмом. И те и другие сумасбродны, потому что однобоки.

Современный романтизм свойствен не одной лишь России и ни в коей мере не сводится к политике. Ибо проник в мышление и искусство многих стран. Коммунизм не успел себя навязать иным странам, помимо России, но присущее большевикам романтическое пренебрежение к духовным и личностным ценностям повлияло — в большей или меньшей степени — на “молодые” искусство и литературу всех народов Запада. Так, “кубистское” направление в современном искусстве (приятно отметить, что живописцы и скульпторы в массе своей противодействуют кубизму) глубоко симптоматично для того бунта против души и личности, который получил у большевиков практическое и политическое, равно как художественное, выражение. Кубисты сознательно вытравляли из своего искусства все “мистически органичное”, прибегая взамен к голой геометрии. То были враги всякой “сентиментальщины” (излюбленное словечко из ругательного лексикона большевиков), всякой чистой литературы — иначе говоря, всех духовных и личных ценностей, придающих значимость отдельно взятой жизни. Искусство, провозглашали они, — вопрос чистой формы. Полотно кубиста свободно от всего, что может быть близко человеческой душе как таковой. Оно обращается исключительно (и, признаем, зачастую делает это мастерски) к абстрактному эстетическому человеку, который так же далек от сложнейшего реального человеческого существа, как экономический человек социалистов и механизированная частица большевистского коллективного человека.

Кубистской дегуманизации искусства нередко сопутствует романтически-сентиментальное восхищение машинами. Деталями машин и механизмов пестрит сегодняшняя живопись. Находятся и скульпторы, усердно воспроизводящие рожденные инженерами формы. Передовые архитекторы замахнулись на создание жилых домов, неотличимых от фабрик; дом, по слову Ле Корбюзье, есть “машина для жилья”.

В любовании машинами “молодые” писатели не отстают от “молодых” художников. Какие гимны во славу машинерии, облеченные в свободный стих, неслись с американского Среднего Запада! В Старом свете передовые писатели выдумали себе на радость совершенно мифические Чикаго и Нью-Йорки, где каждый дом — небоскреб и каждый небоскреб — фабрика, начиненная беспрестанно вращающимися колесами, вдоль каждой улицы тянется надземная рельсовая дорога, над крышами кружат аэропланы, с каждой глухой стены бьет световая реклама, автомобили мчатся на скорости не ниже шестидесяти миль в час, и шум стоит, как в семидесяти преисподних. Вот строчки Маяковского о Чикаго:

Город <…> стоит

на одном винте,

весь электро-динамо-механический.

<…>

В Чикаго

на версты

в небо

скачут

дорог стальные циркачи.

<…

Тоннелем

в метро

подземные версты выроем

и выйдем на площадь.

Народом запружена.

Версты шириною с три.

Описания Востока у Томаса Мура в “Лалла Рук” далеко не так баснословно романтичны, как здесь.

Страсть к машинам, столь характерная для современного искусства, есть разновидность обратного движения во времени, то есть возврат к детству. В двенадцать лет все мы бредили локомотивами, машинными отделениями пароходов, заводскими станками. Каждый мальчишка видел себя в будущем кочегаром или машинистом — кем угодно, лишь бы ежечасно соприкасаться с обожаемой машиной. Однако, взрослея, большинство из нас постигало, что души людские, на самом деле, более загадочны и занимательны, чем самые изощренные машины. Современный художник словно бы растет вспять — он вновь переживает увлечения детских лет. Его манит первобытность. Стоит напомнить, что манила она и романтичного Руссо. Но тогда как у Руссо дикарь благороден, утончен, разумен, тот первобытный человек, на которого жаждут походить наши теперешние художники, есть помесь трущобного апаша, негра-африканца и пятнадцатилетнего школяра. Наши современные Руссо ни в грош не ставят психологию (как рьяно атаковали Пруста все самые передовые молодые люди Парижа!), они осмеивают метафизику в любой форме, презирают разум и порядок и, хотя преспокойно пишут и рисуют, против всякой логики считают искусство пустой тратой времени. Идеальна, по их разумению, такая жизнь, где царят спорт, техника, грохот и панибратский ажиотаж.

Что касается меня, то оба романтизма мне не слишком нравятся. Если придется выбирать между ними, думаю, я предпочту более ранний. Душа и личность превыше всего, отказ от материальности, общественных институтов, техники и организации — это хоть и натяжка, но в нужную сторону. Новый романтизм, сколько я понимаю, прямиком устремлен к смерти. (Конечно, то, что я называю смертью, новые романтики назвали бы жизнью, и наоборот.) Все же выбирать что-либо одно я бы остерегся; будь по-моему, я выбрал бы нечто среднее. Единственная жизненная философия, которая, видимо, всегда в цене, — это такая философия, которая вбирает в себя все: сознание и материю, инстинкт и интеллект, индивидуализм и коллективизм. Мудрец избежит обеих крайностей романтизма и выберет реалистичную золотую середину.

Перевод С. Нещеретова

—————————————

[1] Чарльз Гарвис (1833-1920) — американский писатель, автор второсортных детективов. (Здесь и далее — прим. перев.)

[2] Джон Лили (1554-1606) — английский писатель, автор романов “Эвфуэс, или Анатомия остроумия” (1579) и “Эвфуэс и его Англия” (1580).

[3] Катюль Мендес (1841-1909) — французский поэт-парнасец.

[4] Финиас Тейлор Барнум (1810-1891) — американский импресарио, создатель кунсткамеры и цирка, демонстрировавший “русалок с острова Фиджи”, “последнего оставшегося в живых мастодонта” — “160-летнюю няньку Дж. Вашингтона” и т. п.

[5] Витторио Альфьери (1749-1803) — итальянский поэт, автор трагедий, комедий, сонетов, сатир и книги “Жизнь Витторио Альфьери из Асти, рассказанная им самим”.

[6] Одно время Джон Китс работал в аптеке.

[7] У. Шекспир. Гамлет. Перев. Б. Пастернака.

[8] Джорж Уилсон Найт (1897-1985) — английский литературовед.

[9] Священная благодарственная песнь (нем.).

[10] Начало сонета “Его робкой возлюбленной” английского поэта Эндрю Марвелла (1621-1678).

[11] Цитаты из “Одиссеи” здесь и далее в переводе В. Жуковского.

[12] Миссис Микобер — героиня романа Ч. Диккенса “Дэвид Копперфильд”. “Жизнь всему научит”, — говаривал ее папаша.

[13] Айвор Армстронг Ричардс (1893-1979) — английский поэт, критик и теоретик литературы. “Принципы литературной критики” (1924), наряду с другими его работами, стали классикой англоязычного литературоведения.

[14] Заключительные строки сонета У. Вордсворта “Туссену Лувертюру”.

ОЛДОС ХАКСЛИ О РАДИКАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Алекс Гальперин

В октябре 1949 года, через несколько месяцев после того, как увидел свет его роман-дистопия 1984, Джордж Оруэлл получил письмо от Олдоса Хаксли, человека, который за 17 лет до этого описал свою версию невеселого будущего в книге О дивный новый мир. И хорошо, все-таки, что это была дружеская переписка, но жаль, что она была все-таки опубликована. Ибо в ней содержатся предположения, которые любое правительство любой страны может принять к сведению по «эффективному» управлению собственным народом.

«Райтвуд, Калифорния

21 октября 1949 года

Дорогой мистер Оруэлл,

Очень любезно с Вашей стороны было сказать своим издателям отправить мне экземпляр Вашей книги. Она пришла как раз тогда, когда моя работа была в самом разгаре, и от меня требовалось много читать и консультировать; по причине слабого зрения я должен ограничивать свой литературный рацион, так что пришлось долго ждать, прежде чем приступить к «1984».

Соглашаясь с отзывами, уже написанными о книге, я должен сказать еще о том, насколько хороша и как невероятно важна эта книга. Могу ли я говорить о вещах, которым она на самом деле посвящена – радикальной революции? Первые намеки на философию радикальной революции – революции вне политики и экономики, направленной на полное низложение психологии и физиологии индивидуума – можно найти у Маркиза де Сада, продолжателю идей Робеспьера и Бабёфа. Философия правящего меньшинства в «1984» — это садизм, который приходит к логическому заключению, что все беды от секса и запрещает его. Между тем, в действительности, факт в том, что политика «наступания сапогом на лицо» вряд ли может продолжаться вечно и кажется сомнительной. По моему собственному мнению, правящая олигархия найдет менее трудный и расточительный способ управления толпой и удовлетворения своей жажды власти, и скорее все будет так, как описано мною в книге «О дивный новый мир». Мне пришлось недавно погрузиться в историю животного магнетизма и гипноза, и я был поражен тем, что вот уже сто пятьдесят лет мир отказывается всерьез принимать открытия Месмера, Брэйда, Эсдейла и остальных.

Отчасти потому, что в этом мире превалирует материализм и отчасти потому, что превалирует респектабельность, философы девятнадцатого века и люди от науки не желали исследовать психологию на практике, например, на политиках, солдатах и полицейских, в области управления ими. Благодаря добровольному невежеству наших отцов, появление радикальной революции было отложено на пять или шесть поколений. Счастливой случайностью стало неумение Фрейда гипнотизировать, а потому он принизил само значение гипноза. Это отложило усиленное использование гипноза в психиатрии еще на сорок лет. Но сейчас психоанализ начали комбинировать с гипнозом, и в гипнотическое состояние стало легко ввести любого, благодаря использованию барбитуратов, которые индуцируют внушаемость даже у самых устойчивых субъектов.

Мне кажется, что следующее поколение мировых правителей откроет для себя, что нарко-гипноз намного эффективнее, как инструмент управления, чем дубинки и тюрьмы, и их жажда власти будет в полной мере удовлетворена посредством людей, которым будет искренне нравиться, что их порют и пинают ногами. Другими словами, кошмар, описанный Вами в «1984» больше похож на то, что я представлял в «О дивном новом мире». Изменения станут возможны только необходимостью увеличения эффективности воздействия. Между тем, конечно, они могут пойти другим путем, развязав биологическую и атомную войну – в таком случае нас ожидают кошмары, какие мы и представить не могли.

Еще раз спасибо за книгу.

Искренне ваш,

Источник: http://magazines.russ.ru/ & http://excitermag.net